142 ���́@�悢�Ƃ���Ȃ�E�E�E 2008�N10��31��(��)

�u���́@�悢�Ƃ���Ȃ�@���̉J�v�Ƃ����ݖ{���{�̐��������܂��B���̂ӂ��肵���悳���悭�o�Ă��������Ǝv���܂��B���̋��͎��ɂƂ��Ă͓��V���̊}�����Ɠ��ږx�̊Ԃɂ����频����q�勴��̃C���[�W������܂��B�^���قǔɉłȂ��A���Ƃ����ăL�^�̓y���x��⓰����ɂ�����傫�ȋ��ł��Ȃ��B�ɉ؊X�ɂ��鏬�������Ƃ����C���[�W�ł��B���J�̍~�钆�ŎP�������ē��ږx�ɉf��l�I���߂Ȃ��瑾���q�勴��n��Ƃ����͍̂��ł��l���邾���ŋC�������ق�킩���܂��B���͑����q�勴���e���������ł��ċ��̊������ς��܂������A�����O�܂ł͉��̕ϓN���Ȃ����������ł����B

�u���́@�悢�Ƃ���Ȃ�@���̉J�v�Ƃ����ݖ{���{�̐��������܂��B���̂ӂ��肵���悳���悭�o�Ă��������Ǝv���܂��B���̋��͎��ɂƂ��Ă͓��V���̊}�����Ɠ��ږx�̊Ԃɂ����频����q�勴��̃C���[�W������܂��B�^���قǔɉłȂ��A���Ƃ����ăL�^�̓y���x��⓰����ɂ�����傫�ȋ��ł��Ȃ��B�ɉ؊X�ɂ��鏬�������Ƃ����C���[�W�ł��B���J�̍~�钆�ŎP�������ē��ږx�ɉf��l�I���߂Ȃ��瑾���q�勴��n��Ƃ����͍̂��ł��l���邾���ŋC�������ق�킩���܂��B���͑����q�勴���e���������ł��ċ��̊������ς��܂������A�����O�܂ł͉��̕ϓN���Ȃ����������ł����B���͖����A�吳�̂���܂ł͑D��Ɠ��V��(���A�������x�A���x�Ɉ͂܂ꂽ�n�悪�D��A���̓�̒��x�A�������x�A���ږx�Ɉ͂܂ꂽ�n�悪���V��)�����S�n�ł����B�D��͑�X�̑����Ƃ���Ȃ̂ŁA��ɂȂ�Ƃǂ��̓X����˂�߂ĐÂ܂肩���钬�Ȃ̂ł����A���V�����瓹�ږx�ɂ����Ă͑�㐏��̔ɉ؊X�ŁA�钆�ł����ǂ�̏o�O���Ƃꂽ�Ƃ������܂ł����������Ɠ���̂����ł���(���V���̖k���[�ɂ͍]�ˎ���ɏZ�F�̓����B�����������̂ł����m��Ȃ��l�������Ȃ�܂���)�B���ł��D��̓I�t�B�X�X�Ŗ�͂Ђ����肵�Ă��܂����A���V���͒x���܂ň��H�X�̖����肪�����Ă��܂��B�����g�͍��Z�̂Ƃ������Z����~�i�~�ɓ����ł����̂ŁA���ł����V�����g������Ɨ��������܂��B���ɂȂ��Đ����x�͖��߂��Ă��A����������H���ʂ�A���x�����ߗ��Ă��n�����ԏ�ƃN���X�^���x�Ƃ����n�����X�X�ɂȂ��Ă��܂��B�D��Ɠ��V�����鐅�H���Ȃ��Ȃ��Ă��܂����̂ŁA�D������V�������܂�킩��Ȃ��Ȃ��Ă��܂����̂��c�O�ł��B

�Ƃ���ŁA�P�N�S�g�ł͐���̉����̂܂Ƃ߂ň�l�ЂƂ肪�C���X�g��������������������肵�Ă��܂��B���k�̍��������u�R���h�����@����̂Ȃ�����@�������v�������ɍs�����Ƃ��̋�ł��傤�B����͂�����Ƃ��܂��ł��B�u�ނ����͂��̋���Ƃ�ł����̂ɂȂ�������B����Ȃ̂ɍ��ͥ�����v�ƁA�R���h����������グ�Ă��܂��B�������Ő��܂ꂽ�R���h����������쐶�̈�`�q�������ł���̂�������܂���B�@

141 ���ƌ��w(����) 2008�N10��29��(��)

��������������ƌ��w�����Ă��܂��B���{�j�A���E�j�A�ی��A�̈�ƂS�̉Ȗڂ̂��ꂼ��̐搶�̎��Ƃ����w���܂����B���ꂼ���������Ŏ��Ƃ�i�߂Ă����܂����B�������{�j�␢�E�j�̎��Ƃ͉��N�����Ă����̂ŁA�����̎��Ƃ��v���o���Ȃ���A�u���Ȃ炱���ł��̂悤�ɘb�����ӂ���܂���ȁv�Ƃ��l���Ȃ���A���w���Ă��܂����B�ی��͍���ɕʂ̐搶�����ꂽ�̂Ɠ����P���ł����A������قȂ��Ă��āA���܂�N�w�I�ȗv�f��\�ɏo���Ȃ��ŁA�ł��邾�����k�̐g�߂Șb����g���Đi�߂��Ă��܂����B���e�͓����ł�������Ⴄ�Ƃ����搶�̌������ꂼ��̎��Ƃɐ����Ă��āA�Ȃ��Ȃ������[�����̂ł����B�R�N���̑̈�͓V�C���ǂ������̂ŃO�����h�ł̎��Ƃł����B���̓S���t�̎��Ƃ����Ă��܂��B���ƂŃS���t��������Ă���w�Z�͂��܂�Ȃ����낤�Ǝv���܂��B���ʂ̃S���t�{�[�����O�����h�Ŏg���̂͊댯�Ȃ̂ŁA���܂��Ȃ��悤�Ƀo�h�~���g���̃V���g���̂悤�ȉH���̕t�����{�[�����g���Ă��܂��B��N�܂ł͋߂��ɃS���t���K�ꂪ�����āA���Ƃʼn��x�����p�����悤�ł����A�c�O�Ȃ�����K��͕�����Ă��܂��܂����B���k�̓A�C�A�����g���āA�t�H�[�����`�F�b�N���Ȃ���ł��Ă��܂��B���Ƃ��Ă�������U�̈�Ƃ��ăS���t�𑱂��鐶�k���o�Ă��邩������܂���B�T���A�U���̂Q���ԑ����ŁA�U���͈�l��l�t�H�[�����m�F���Ȃ���̃h���C�r���O�R���e�X�g�ɂȂ邻���ł��B�ǂ̐��k���y�������ɗ��K���Ă��܂����B���̓S���t�͂��܂��A�����������������Ȃ邽���ŁA�g�̂̏㉺�����傫���Ƃ��A���������Ă���Ƃ������Ă�肽�������̂ł����A���Ƃ̂���܂ɂȂ�̂ŐÂ��Ɍ��Ă��܂����B������������ƌ��w�͑����܂��B���ꂼ��̐搶�̌��������āA���Ɋy�������̂ł��B

��������������ƌ��w�����Ă��܂��B���{�j�A���E�j�A�ی��A�̈�ƂS�̉Ȗڂ̂��ꂼ��̐搶�̎��Ƃ����w���܂����B���ꂼ���������Ŏ��Ƃ�i�߂Ă����܂����B�������{�j�␢�E�j�̎��Ƃ͉��N�����Ă����̂ŁA�����̎��Ƃ��v���o���Ȃ���A�u���Ȃ炱���ł��̂悤�ɘb�����ӂ���܂���ȁv�Ƃ��l���Ȃ���A���w���Ă��܂����B�ی��͍���ɕʂ̐搶�����ꂽ�̂Ɠ����P���ł����A������قȂ��Ă��āA���܂�N�w�I�ȗv�f��\�ɏo���Ȃ��ŁA�ł��邾�����k�̐g�߂Șb����g���Đi�߂��Ă��܂����B���e�͓����ł�������Ⴄ�Ƃ����搶�̌������ꂼ��̎��Ƃɐ����Ă��āA�Ȃ��Ȃ������[�����̂ł����B�R�N���̑̈�͓V�C���ǂ������̂ŃO�����h�ł̎��Ƃł����B���̓S���t�̎��Ƃ����Ă��܂��B���ƂŃS���t��������Ă���w�Z�͂��܂�Ȃ����낤�Ǝv���܂��B���ʂ̃S���t�{�[�����O�����h�Ŏg���̂͊댯�Ȃ̂ŁA���܂��Ȃ��悤�Ƀo�h�~���g���̃V���g���̂悤�ȉH���̕t�����{�[�����g���Ă��܂��B��N�܂ł͋߂��ɃS���t���K�ꂪ�����āA���Ƃʼn��x�����p�����悤�ł����A�c�O�Ȃ�����K��͕�����Ă��܂��܂����B���k�̓A�C�A�����g���āA�t�H�[�����`�F�b�N���Ȃ���ł��Ă��܂��B���Ƃ��Ă�������U�̈�Ƃ��ăS���t�𑱂��鐶�k���o�Ă��邩������܂���B�T���A�U���̂Q���ԑ����ŁA�U���͈�l��l�t�H�[�����m�F���Ȃ���̃h���C�r���O�R���e�X�g�ɂȂ邻���ł��B�ǂ̐��k���y�������ɗ��K���Ă��܂����B���̓S���t�͂��܂��A�����������������Ȃ邽���ŁA�g�̂̏㉺�����傫���Ƃ��A���������Ă���Ƃ������Ă�肽�������̂ł����A���Ƃ̂���܂ɂȂ�̂ŐÂ��Ɍ��Ă��܂����B������������ƌ��w�͑����܂��B���ꂼ��̐搶�̌��������āA���Ɋy�������̂ł��B140 ���ƌ��w���ĊJ 2008�N10��28��(��)

�@���ԃe�X�g���I����āA�e�X�g�̕ԋp����i�������̂ō��������ƌ��w���ĊJ���܂����B�����͂R�N���n�̐��w�ƁA�P�N�ی��̎��Ƃ����w���܂����B�r���Ŕ�������A�r������������肷��Ɛ搶�ɂ����k�ɂ�����Ȃ̂ŁA�K�����Ƃ̂͂��߂���I���܂Ō���悤�ɂ��Ă��܂��B���ꂩ���Q�T�ԂőS���̐搶�̌��w���I���������Ǝv���Ă��܂��B

�@���ԃe�X�g���I����āA�e�X�g�̕ԋp����i�������̂ō��������ƌ��w���ĊJ���܂����B�����͂R�N���n�̐��w�ƁA�P�N�ی��̎��Ƃ����w���܂����B�r���Ŕ�������A�r������������肷��Ɛ搶�ɂ����k�ɂ�����Ȃ̂ŁA�K�����Ƃ̂͂��߂���I���܂Ō���悤�ɂ��Ă��܂��B���ꂩ���Q�T�ԂőS���̐搶�̌��w���I���������Ǝv���Ă��܂��B�@�����̐��w�͔��ϕ��̎��Ƃł������A��S�O�N�Ԃ�ɔ��ϕ��ɍĉ�܂����B�����g�͍��Z�̂Ƃ�����_���͂悭�Ȃ������̂ł����A���w�͍D���ł����B�v�X�ɔ��ϕ��̎��Ƃ����w���āA������Ɛ̂��v���o���āA�����ʼn����Ă݂ă��N���N���Ȃ�����Ƃ����w���Ă��܂����B�̂Ȃ�Ⴆ�u���a���̉~���w�������]���鎞�̉~��̓_�o�̋O�Ձv�ȂǂƂ����ꍇ�ɂ́A�����ŋO�Ղ��C���[�W���Ă������̂ł����A�����̎��Ƃł̓p�\�R�����g���Ď��ۂɃX�N���[����ʼn~���]����̂����邱�Ƃ��ł���Ƃ����H�v�����炵�����ƂŁA�̂̐��w�Ƃ͊u���̊�������܂����B�킩��₷�����ƂŊ��S������ł����B

�@�ی��̎��Ƃ͢�ӎu����ƍs���I��ɂ��Ă̎��Ƃł����B�Ⴆ�A�u���ԍ��Z������v�Ƃ����ӎu�ɂ���āu���ԍ��Z�ɍ��i����悤�Ɏ�������v�Ƃ����s�����I�������킯�ł��B�܂�����������܂��̂��ƂȂ̂ł����A������܂��̂��Ƃ�_���I�ɐ�������Ƃ������Ƃ͔��ɑ厖�Ȃ��Ƃ��Ǝv���܂��B����̎Љ�ł́u���J�b�Ƃ��āA��Ă��܂����v�u�ނ��Ⴍ���Ⴗ��̂ł��l�������Ă��܂����v�Ƃ����悤�Ȗ��ӎ��I�ȍs�����ڗ����Ă��܂��B�l���_���I�ɂ��̂��l�����A���o�����ōs�����Ă��܂��Ă���̂ł��B������������ɁA�������܂��̂��Ƃ�_���I�ɐ������飂��Ƃ͐�ɕK�v�Ȃ̂ł��B���]��b������Ƃł��B������ی��Ƃ������N�w�̎��Ƃł��B�Ƃ��낪�A�����������Ƃ͍��̐��k�͈�ԋ��ł��������Ȃ��Ă��܂��̂ł��B�����ϗ��̎��Ƃłǂ������琶�k�������Ȃ�Ȃ����ɋ�S�������Ƃ�����܂����B�����̎��Ƃ��L���v���̗{���P���o�Ă�����A�搶���l�X�ȍH�v������Ă���̂��킩��܂����B

�@�u���Z�̎��Ƃ����̖��ɗ��̂��v�Ƃ������Ƃ��C�ɂ���l���������܂��B���ɗ����Ȃ����̂͂������Ȃ��Ƃ����ŎZ�I�ȍl���̐l�͍ŋߔ��ɑ����̂ł����A���̖��ɗ��̂������̏�ł����ɂ킩��Ȃ��Ă��A�K�������̓��̒��Ő����Ă���̂ł��B�����̎��Ƃ����́A���w�ƓN�w�I�ȕی��Ƃ�����Ƃ࢘_���w��ɂȂ�����Ƃł����B��u���Ă������k�����͂����Ɖ������c���Ă���͂��ł��B���ꂪ�킩��̂͂P�N��Ȃ̂��T�O�N��Ȃ̂��͂킩��܂��K�����ɗ����Ă���̂ł��B(�ʐ^�͐��V�̎��ƕ��i�ł�)

139 �D��̃��g���r�����w 2008�N10��27��(��)

�@��T�̓y�j��(�Q�T��)�A�o�s�`�̕��X�Ƒ��s��������܂����B�V�Z�w�ɏW�����ꂽ���͂Q�R�l�A�܂��u���s�����炵�̍��̊فv�Ŗ����̑��̒���̌����܂����B���̌�͐l�ł��ӂ��V�Z�̏��X�X������Đ�ցA������Ƒ҂�����܂������u�Ƃ��ӂÂ�����̒��H��H�ׁA�D��������܂����B��ؖ{������k�l�܂ŋ����ɂ�����킸���ł����A���g���r�������w���Ȃ����R���ԑD��̒������w���܂����B�܂��u�ȋƉ�فv�B���a�̌����ō��w��̏d�v�������ɂȂ��Ă���̂͂��܂肠��܂���B���a�̏����ɂP�T�O���~���������Ƃ��������⒲�x�i�����w���܂����B������̌����Ȃ̂łӂ���͌��w���ł��܂��A���肢���ē��������w�����Ă��������܂����B�����Ģ�D��r����B�吳�����̃r���ł��������Ƀp�e�B�I�̂���������r���ŁA�p�e�B�I���������w�����Ă��炢�܂����B���̌�A����v�X�̃r���A�{���h�ŗL���ȃR�j�V�̕\������̌Â����ƁA���킢���X�e���h�O���X�̂���R�r���Ȃǂ����w������A�K�m�����w���A�Ō�ɑ剖�����Y���剖�̗��̂Ƃ��ɓn���đD��֓ːi������g���̃��C�I���̑O�ʼn��U���܂����B�������剖�̗��̎��ɂ͂܂����C�I���͂��܂���ł�����������B�����ɂ�����킸���ɂR�L���قǂ̌��w��ł������A�����͒����瑫���p���p���ō����Ă��܂��B���̓��⎟�̓��Ɍ��ǂ��o�Ȃ��ŁA�Q����ɏo��Ƃ����̂͘V���̏؋��ł��ˁB

�@��T�̓y�j��(�Q�T��)�A�o�s�`�̕��X�Ƒ��s��������܂����B�V�Z�w�ɏW�����ꂽ���͂Q�R�l�A�܂��u���s�����炵�̍��̊فv�Ŗ����̑��̒���̌����܂����B���̌�͐l�ł��ӂ��V�Z�̏��X�X������Đ�ցA������Ƒ҂�����܂������u�Ƃ��ӂÂ�����̒��H��H�ׁA�D��������܂����B��ؖ{������k�l�܂ŋ����ɂ�����킸���ł����A���g���r�������w���Ȃ����R���ԑD��̒������w���܂����B�܂��u�ȋƉ�فv�B���a�̌����ō��w��̏d�v�������ɂȂ��Ă���̂͂��܂肠��܂���B���a�̏����ɂP�T�O���~���������Ƃ��������⒲�x�i�����w���܂����B������̌����Ȃ̂łӂ���͌��w���ł��܂��A���肢���ē��������w�����Ă��������܂����B�����Ģ�D��r����B�吳�����̃r���ł��������Ƀp�e�B�I�̂���������r���ŁA�p�e�B�I���������w�����Ă��炢�܂����B���̌�A����v�X�̃r���A�{���h�ŗL���ȃR�j�V�̕\������̌Â����ƁA���킢���X�e���h�O���X�̂���R�r���Ȃǂ����w������A�K�m�����w���A�Ō�ɑ剖�����Y���剖�̗��̂Ƃ��ɓn���đD��֓ːi������g���̃��C�I���̑O�ʼn��U���܂����B�������剖�̗��̎��ɂ͂܂����C�I���͂��܂���ł�����������B�����ɂ�����킸���ɂR�L���قǂ̌��w��ł������A�����͒����瑫���p���p���ō����Ă��܂��B���̓��⎟�̓��Ɍ��ǂ��o�Ȃ��ŁA�Q����ɏo��Ƃ����̂͘V���̏؋��ł��ˁB�@���i���߂������Ƃ̑���������Δ�Ȃǂɗ����~�܂��đD��������������܂����B�K���V�C���悭�C�������傤�ǂ悩�����̂ŁA��D�̉������a�ł����B�D�]�ł���A�N�P�炢�o�s�`�̋��{���i�ψ����ÂŊJ�Âł�������ȂƎv���܂��B��������ɕ����Ă����������o�s�`�̕��X�A�����l�ł����B

138 ��p����C�w���s���������܂� 2008�N10��24��(��)

�@�P�P���U��(��)�ɑ�p����̏C�w���s����{�Z�Ō}���邱�ƂɂȂ�܂����B���Y�s�����������H�ƐE�Ɗw�Z�̐��k���T�Q�������܂��B���Y�Ƃ����̂͑�p�암�̑�p���̓s�s�ŁA�d�v�ȍ`���ł��B�����P�T�N�قǑO�Ɉ�x���Y�ւ��������Ƃ�����܂����A�k�܂Q�Q�x(�k��A����菭����)�̒��ł��̂ŁA���V�̎��[�̉���Ŕ����Ă����肵�āA�����ɂ��썑�̒��Ƃ����s�s�ł����B�A�o�p�̍H�Ɛ��i������H�ƒc�n������A�W�A�L���̍H�Ɠs�s�ł�����܂��B���̍��Y�ɂ��邱�̍��Z�͋@�B�ȁA���}�ȁA�D�ԉ�(�����ԍH�w)�A�d�@�ȁA�T����(����H�w)�A���u��(�R���s���[�^�[�H�w)�A�d�q�ȁA�Ⓚ�ȁA���z�ȁA���H�ȁA�����H�|�Ȃ̂P�P�w�Ȃ����A�J�w�P�O�O�N�ɋ߂��`�������K�͍Z�̂悤�ł��B�ǂ�Ȑ��k������Ă���̂��A������Ɗy���݂ł��B�������痈����̂ŁA�H���Œ�H��H�ׂĂ���������ƁA�Q�N���̐��k�����S�ɂȂ��Ă�������Ƀz�[�����[���������蕔�����ɎQ�������肵�Ă��炤�\��ɂ��Ă��܂��B��N�̊؍��̍��Z���ɂ��ō��N�͑�p�̍��Z���Ɩ��N�A�W�A�̏C�w���s�����}���Ă��܂��B�Ⴄ���̐l�Ƃ�������ɉ߂������Ƃ͂Ȃ��Ȃ��y�������̂ł��B�������N�O�ɁA�C�w���s�Ńn���C�ɂ��Ă����āA�I�A�t���̍Ŗk�[�ɂ���J�t�N���Z�̐��k�Ɣ�����������ɉ߂������Ƃ�����܂����A���Z���ǂ����͂����Ƃ����ԂɗF�����ɂȂ��Ă��܂��āA�킢�킢�����Ȃ���y�������ɃO���[�v�Ŋw�Z�̒������w���Ă��܂����B���Y�̍��Z���̒��ɐe�����F�������ł��鐶�k�����邩������܂���B(�ʐ^�͂��}�����鍂�Z�̃p���t���b�g�̕\���ł�)

�@�P�P���U��(��)�ɑ�p����̏C�w���s����{�Z�Ō}���邱�ƂɂȂ�܂����B���Y�s�����������H�ƐE�Ɗw�Z�̐��k���T�Q�������܂��B���Y�Ƃ����̂͑�p�암�̑�p���̓s�s�ŁA�d�v�ȍ`���ł��B�����P�T�N�قǑO�Ɉ�x���Y�ւ��������Ƃ�����܂����A�k�܂Q�Q�x(�k��A����菭����)�̒��ł��̂ŁA���V�̎��[�̉���Ŕ����Ă����肵�āA�����ɂ��썑�̒��Ƃ����s�s�ł����B�A�o�p�̍H�Ɛ��i������H�ƒc�n������A�W�A�L���̍H�Ɠs�s�ł�����܂��B���̍��Y�ɂ��邱�̍��Z�͋@�B�ȁA���}�ȁA�D�ԉ�(�����ԍH�w)�A�d�@�ȁA�T����(����H�w)�A���u��(�R���s���[�^�[�H�w)�A�d�q�ȁA�Ⓚ�ȁA���z�ȁA���H�ȁA�����H�|�Ȃ̂P�P�w�Ȃ����A�J�w�P�O�O�N�ɋ߂��`�������K�͍Z�̂悤�ł��B�ǂ�Ȑ��k������Ă���̂��A������Ɗy���݂ł��B�������痈����̂ŁA�H���Œ�H��H�ׂĂ���������ƁA�Q�N���̐��k�����S�ɂȂ��Ă�������Ƀz�[�����[���������蕔�����ɎQ�������肵�Ă��炤�\��ɂ��Ă��܂��B��N�̊؍��̍��Z���ɂ��ō��N�͑�p�̍��Z���Ɩ��N�A�W�A�̏C�w���s�����}���Ă��܂��B�Ⴄ���̐l�Ƃ�������ɉ߂������Ƃ͂Ȃ��Ȃ��y�������̂ł��B�������N�O�ɁA�C�w���s�Ńn���C�ɂ��Ă����āA�I�A�t���̍Ŗk�[�ɂ���J�t�N���Z�̐��k�Ɣ�����������ɉ߂������Ƃ�����܂����A���Z���ǂ����͂����Ƃ����ԂɗF�����ɂȂ��Ă��܂��āA�킢�킢�����Ȃ���y�������ɃO���[�v�Ŋw�Z�̒������w���Ă��܂����B���Y�̍��Z���̒��ɐe�����F�������ł��鐶�k�����邩������܂���B(�ʐ^�͂��}�����鍂�Z�̃p���t���b�g�̕\���ł�)���N�R���ɂ����炩���w���C�ŖK�₷��̂̓I�[�X�g�����A�̃A�f���[�h�ł��B���̕�W�͂��������n�܂�܂��B�����������̂���𗬂����҂��Ă��܂��B

137 ����A�g�A�����A�g 2008�N10��23��(��)

�@���T�̉Ηj���A���s�����q���w�Z�Ŗ{�Z�̐Έ�搶����Ō죂̑̌�����(�o�O����)�����Ă����܂����B�����͂������̍��Z����F�X�ȋ��Ȃ̏o�O���Ƃ��������悤�ł��B���w�Z�����k�̐i�H�I���Ɍ����ĐF�X�ȍH�v������Ă���悤�ł��B�ʐ^�͖{�Z�̕����ՂŁA�Ō�̎��ƑI�k��������������Ă���Ƃ���ł��B

�@���T�̉Ηj���A���s�����q���w�Z�Ŗ{�Z�̐Έ�搶����Ō죂̑̌�����(�o�O����)�����Ă����܂����B�����͂������̍��Z����F�X�ȋ��Ȃ̏o�O���Ƃ��������悤�ł��B���w�Z�����k�̐i�H�I���Ɍ����ĐF�X�ȍH�v������Ă���悤�ł��B�ʐ^�͖{�Z�̕����ՂŁA�Ō�̎��ƑI�k��������������Ă���Ƃ���ł��B��w�ƍ��Z�̊Ԃ́A����A�g�����X�ɐi��ŁA��w�������Z���ɊJ�����Ă�����Ƃ�A��w����̏o�O���ƂȂǑ�w�̐搶�̍u�`�k�������@������Ă��܂��B�w�Z�ɂ���Ă͑�w�ł̎�u�����Z�̒P�ʂƂ��ĔF�肵�Ă���Ƃ��������܂��B���Z���̕�����w�̃I�[�v���L�����p�X�������ɏo�����đ�w�̒��g�ׂ悤�Ƃ��鐶�k�������Ă��܂��B���w�Z�ƍ��Z�̊Ԃł́A���Z�Ƒ�w�̊Ԃقǂ̘A�g�͐i��ł��Ȃ��悤�ł��B���w�Z�ł̐�����ɂ����炩��o�����Ă��b������@��͂�������܂����A���w���̂ق����獂�Z�̃I�[�v���L�����p�X�������ɗ��Ă���Ċw�Z��̌����Ă����@�������܂����A���Z�ł̎��Ƃ��@��Ƃ����̂͂��܂�Ȃ̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B

�@����̉�c�ŁA�{�Z���璆�w�Z�ւ̏o�O������������ƐϋɓI�ɐi�߂悤�Ƃ����ӌ����o����Č������Ă���Ƃ���ł��B�ł���Ώo�O������Ɏ��Ƃ��Z�b�g�ɂ������̂ɂ��Ă݂Ă͂ǂ����Ǝv���܂��B�\�����݂̂��������w�Z�ւ����炩��o�����Ē��w���ɍ��Z�̐����Ǝ��Ƃ̈�[��m���Ă��炤�@������낤�Ƃ������ł��B�S�O�N�قǑO�̎��������̍��Z���̂���̍��Z�̎��ƂƂ����͍̂��̍��ؒ��J�Ȏ��ƂƂ͂܂������Ⴄ���̂ł����B��{�͎��w���K�A�u�K���ĂȂ�����킩��Ȃ��v�͗��R�ɂȂ�Ȃ��Ƃ����̂�������܂��ŁA�u�K���O�ɂ킩���Ă����v�ƌ����ē{���鐔�w�̐搶������܂����B�e�X�g�ł��u���ƂŐi�ނ̂͂T�O�y�[�W�܂łł����A�e�X�g�͈͂͂U�O�y�[�W�܂łƂ��܂��B�Ō�̂P�O�y�[�W�͎����ŕ����Ă����Ȃ����v�Ƃ������Ƃ����ʂł����B����ɔ�ׂ�ƁA���̍��Z�̎��Ƃ͔��ɒ��J�ł��B���͍��A�搶���̎��Ƃ������Ă��������Ă��܂����A���J�ɐ��������̂Ŏ����s���肾�������Ȃ̎��Ƃł��悭�킩��܂��B�ނ����̍��Z���ɔ�ׂ�Ɛ搶���̎�̂����悤���S�R�Ⴂ�܂��B���̂悤�ȍ��Z�̎��Ƃ��A�����̂������Œ��w�������w�ł���悤�ɂł��Ȃ����Ǝv�Ă��Ă���Ƃ���ł��B

136 �y�j���ɑ�㌩�w�����܂� 2008�N10��22��(��)

�@���T�̓y�j���A�o�s�`�̕���Q�O�l�Ƒ��s���̌��w����J�Â��܂��B�V�Z�̢��キ�炵�̍��̊٣�����w��A�D��Ɏc�閾�����珺�a�O���̃��g���r���̌��w�����܂��B����炵�̍��̊٣�͂Ȃ��Ȃ��悭�ł��������قŁA�]�ˎ������̑��̒����݂������ōČ����Ă��锎���قł��B�V�ۊ��̑��̒��̕�炵�����ɂ悭�킩��܂��B���̂悤�Ȕ����ق͐痢�̍��������w�����ق���n�܂��āA��t���̍������j���������فA�����̍]�˓��������فA�[��L�O�قȂNJe�n�ɂ����Ă��܂��B

�@���T�̓y�j���A�o�s�`�̕���Q�O�l�Ƒ��s���̌��w����J�Â��܂��B�V�Z�̢��キ�炵�̍��̊٣�����w��A�D��Ɏc�閾�����珺�a�O���̃��g���r���̌��w�����܂��B����炵�̍��̊٣�͂Ȃ��Ȃ��悭�ł��������قŁA�]�ˎ������̑��̒����݂������ōČ����Ă��锎���قł��B�V�ۊ��̑��̒��̕�炵�����ɂ悭�킩��܂��B���̂悤�Ȕ����ق͐痢�̍��������w�����ق���n�܂��āA��t���̍������j���������فA�����̍]�˓��������فA�[��L�O�قȂNJe�n�ɂ����Ă��܂��B���w����r���͂܂��u�D��r���v�A�O�ςł͂悭�킩��Ȃ��̂ł����A�����ɐ������������肻�̎��͂ɃI�t�B�X��z�u����Ƃ������傤�ǐ痢�Z���V�[�̂悤�Ȃ���̃r���Ȃ̂ł����A�K�i�̗x���ȂǍׂ����Ƃ���ɂ��z�����s���͂��Ă���吳�����̃r���ł��B�吳�����Ƃ��������ɁA���ꂾ���Z���X�̂悢�f�U�C���̃r�������łɂł��Ă����̂��Ǝv���悤�ȃr���ł��B���ɏd�v�������́u�ȋƉ�فv���a�����̃r���ł����A�����⒲�x�i�ɂ��̓������҂�s�������r���ł��B�������������Ă���ȂƂ������Ƃ������ɂ킩��܂��B��������炵���r���ł����A���̓����̑��̊��C���`����Ă��܂��B�Ō�ɐR�r���A�O�ǂɒӂ̂���܂鏬�����r���ł����A���̃X�e���h�O���X��K�i�Ȃǔ��ɍׂ����H�̂����n���ȃr���ł��B�ق��ɂ��O�ς����ł����A���틴�̐���r���A�{���h�ŗL���ȃR�j�V�̌��̖{�X(���C��)�A�L���ȃt�����`���X�g�����ɂȂ��Ă���V�F����_�̃r���A���̗L���ȃ��H�[���Y���v�����Q�ԋ���A���ؒʏ��r���A���s������c�t��(����͗c�t���Ƃ͎v���Ȃ������������ł�)�A������������w���܂��B����������̗��ɉ��x����������������(�Δ�̂�)�A�K�m�͓��������w���܂��B�����������āA���̑D��k���Ɏc�频��̗ͣ���������Ă݂悤�Ǝv���܂��B�Ō�ɑ剖�̗��̎��ɑ剖�����Y�炪�n������g����n��A�k�l�w�O�̐V��r�������w���܂����A���̃r���͂P�K���L���ȃX�B�[�c�̂��X�ŁA�����������Ȃ��烌�g���r���̒������w���悤�Ǝv���Ă��܂��B���̒��͕����Ƃ������낢�Ƃ��낪�����ς�����܂��B����̌��w��ŁA�o�s�`�̕��X�ɍD�]�ł���A���ꂩ��N�ɂP�`�Q�����I�ɁA���k��n��̕��ɂ��Q���҂��L���Ď��{�������ȂƎv���Ă��܂��B������吳��A����̊C�ɋ߂��Ƃ���A���V���A�n�D�A��A�����A�x�c�тȂLjē��������Ƃ���͂�����ł�����܂��B���͊y�����Ƃ���ł���I

(�ʐ^�́A��ɖʂ��������r����ł��B���͎��v������ł��B�ǖʂɃ^�C����\�����������r���ł��B���w����r���̂قƂ�ǂ͏d�v���������o�^�������ł�)

135 �ʐڗ��K�����Ă��܂� 2008�N10��21��(��)

�@���낻��R�N���̐i�H�����܂肾���܂����B���E��`�n�����Ȃǂł��łɌ��܂������k�A�P�������i���Ĕ��\�҂��̐��k�����l�����܂��B���s�Y�Ƒ�w�̊O����w���ɂ͂Q�������܂�܂����B�R�N���S�C�c��i�H�w���̐搶���͖������k�̖͋[�ʐڂ����Ă��܂��B�������l�̐��k�̖͋[�ʐڂ����܂������A�ǂ̐��k���͂��͂��Ƃ������蓚���邱�Ƃ��ł��Ă��܂��B�����̖ʐڂȂ̂ŁA��w�ʼn����������̂��A�ǂ�Ȗ��ӎ��������Ă���̂��Ƃ������Ƃ���������q�ׂ�K�v������܂��B���̕������B�����Ɠ����ɋ����āA����b���Ă���̂����킩��Ȃ��Ȃ��Ă��܂��܂��B�����̖��ӎ����������莖�O�ɍl����Ƃ����Ӗ��ł́A�`�n�����̓e�X�g�̓_�������̓������͈Ӗ�������悤�ȋC�����܂��B

�@���낻��R�N���̐i�H�����܂肾���܂����B���E��`�n�����Ȃǂł��łɌ��܂������k�A�P�������i���Ĕ��\�҂��̐��k�����l�����܂��B���s�Y�Ƒ�w�̊O����w���ɂ͂Q�������܂�܂����B�R�N���S�C�c��i�H�w���̐搶���͖������k�̖͋[�ʐڂ����Ă��܂��B�������l�̐��k�̖͋[�ʐڂ����܂������A�ǂ̐��k���͂��͂��Ƃ������蓚���邱�Ƃ��ł��Ă��܂��B�����̖ʐڂȂ̂ŁA��w�ʼn����������̂��A�ǂ�Ȗ��ӎ��������Ă���̂��Ƃ������Ƃ���������q�ׂ�K�v������܂��B���̕������B�����Ɠ����ɋ����āA����b���Ă���̂����킩��Ȃ��Ȃ��Ă��܂��܂��B�����̖��ӎ����������莖�O�ɍl����Ƃ����Ӗ��ł́A�`�n�����̓e�X�g�̓_�������̓������͈Ӗ�������悤�ȋC�����܂��B�@�{�Z�̐�����ł͕ی�҂̕����碈��ԍ��Z�ɂ͎w��Z���E�g����������܂�����Ƃ���������邱�Ƃ�����܂��B���E�g�͂���܂����A�������ɓ`���̂���i�w�Z���͏��Ȃ��ł��B�Ƃ���Ŏ����g�͎w��Z���E�Ƃ����͕̂K�������悢���@���Ƃ͎v���Ă��܂���B�������œ��w�ł���Ƃ������Ƃ���u�y�ɓ��w�ł���v�������Ǝv��ꂪ���ł����A��y�ɍ��i�ł��������Ƃ����̂��Ȏ҂ł��B��J���čŌ�̈�ʓ����܂ŔS����(�ł�����Z���^�[�e�X�g������)��w��ڎw���ق����A��w�֓����Ă���̊w�Ƃ̂��Ƃ��l���Ă��悢���Ƃ��Ǝv���܂��B���Z�ł܂��߂ɂ������́A�������I�����ׂē��̒����甲�������Ă����̂ł͂Ȃ��āA�K����w�ł̊w�Ƃ̊�b�ɂȂ��Ă��܂��B�������n�ő�w�ł͒n���w���w�т܂������A���Z�ł̐��w�̊�b�͂��Ȃ���ɗ����܂����B���Z���̎��ɂ͐��w�Ȃ��̖��ɂ������Ȃ��Ǝv���Ă����̂ł����A���ۂɂ͈���Ă��܂����B�ǂ������Ƃ����̂́A�Â��A����ǂ��Ƃ����C���[�W���t���܂Ƃ��Ă��āA�ł��邱�ƂȂ炵�����Ȃ��Ǝv���Ă���l�������悤�ł����A����Ă������ق����悢�o���Ȃ̂ł��B�����̂��Ƃ��l����ƁA�����ŕ��������e�͕K�������Ă���̂ł��B

�@���w����l�̂Ȃ��ɂ́A�ɂ���Ȃ����͂��Ȃ��Ƃ����l�����������܂��B�܂��A�`�n�␄�E�łP�P������ɍ��i�����܂�ƁA���Ƃ͂܂����������Ȃ��Ȃ��ėV��ł��܂��l�����܂��B����͑�w���i����̖ړI�ɂ��Ă��邩��ł��B���̖ړI�͂����Ɛ�ɂ���̂ł���������B��w�ɍ��i�������炱���A�]�T�������Ă��Ɛ������ԁA�����̂��߂ɕ�������Ƃ������ɍl���Ăق����̂ł����A�ނ����������Ƃł��傤���B

(�ʐ^�́A���̖ʐڂ̎ʐ^���Ȃ��̂ŁA��N�̂��̂ł�)

134 �e�X�g���I���܂����B�����͎��R���[�b 2008�N10��20��(��)

�@�����Œ��ԃe�X�g���I���܂����B���k�͕��������n�߂Ă��܂��B�������Z�̂Ƃ���U��Ԃ��Ă݂āA�e�X�g�̊��Ԓ��͉����d���悹���Ă���悤�ȋC���ł������悤�ȋC�����܂��B�I���Ƒu�����Ƃ������A���ׂ̉����肽�C���������̂ł��B�Ƃ����āA�������ăe�X�g���A���Ă��鎞�܂őu�����𖡂킦���킯�ł͂���܂���B�����̓N���u���ꐶ��������̂��n�j�A�A���ăQ�[����������䂭�܂ł���̂��n�j�A�ǂ����֗V�тɂ����̂��n�j�A�e���r����������̂��n�j�ȓ��ł��傤�B

�@�����Œ��ԃe�X�g���I���܂����B���k�͕��������n�߂Ă��܂��B�������Z�̂Ƃ���U��Ԃ��Ă݂āA�e�X�g�̊��Ԓ��͉����d���悹���Ă���悤�ȋC���ł������悤�ȋC�����܂��B�I���Ƒu�����Ƃ������A���ׂ̉����肽�C���������̂ł��B�Ƃ����āA�������ăe�X�g���A���Ă��鎞�܂őu�����𖡂킦���킯�ł͂���܂���B�����̓N���u���ꐶ��������̂��n�j�A�A���ăQ�[����������䂭�܂ł���̂��n�j�A�ǂ����֗V�тɂ����̂��n�j�A�e���r����������̂��n�j�ȓ��ł��傤�B�@�Ƃ���ŁA�ŋ߃e���r�ł͂����u�[���ł��B����܂ł̖��ˑ�܂̂悤�ȏ܈ȊO�ɂ��l�|�P������q�|�P������A�L���O�I�u�R���f�B������Ƃ����̏܂��������܂�܂����B���ɂ��G���^�̐_�l��b�h�J�[�y�b�g��Ɗe�ǂ��������Ă����ԑg�𐧍삵�Ă��܂��B���̏܃��[�X��ԑg�̒��S�ɂ���̂͏�Ɋ��̌|�l�ł��B�����͊����甭�M���Ă���Ƃ����Ƃ������悭��������̂ł����A���ɂ͂ǂ�����a��������̂ł��B�Ⴆ�A�u���̂������v�l�^�ɂ��Ă��A����̐l�Ԃ̓s�X�g���Ō������܂˂����ꂽ��A�K�����ʂ܂˂����飂Ƃ����l�^�ɂ��Ă��A�m���ɂ�������l�������̂ł����A���������m���̑��̏��Ƃ����̂́A���͓����Ƃ��������ł���ꂽ���̃C���[�W�ɑ��̐l�Ԃ�����Ă��邾���̂悤�ȋC������̂ł��B�����Ă���̂͒����̐l�A�����Ă���̂͑��̐l�Ƃ����}���������Ă��܂��̂ł��B���̂����肪�A��������ォ�甭�M�ł��Ă��Ȃ��ȂƊ������a���̌����ł��B�|�l�������֏o�čs���Ȃ��ƑS����ɂȂ�Ȃ��A���n�Ղł̓M��������������d���̂Ȃ��Ƃ���ł����A���̂悤�ȕ������M���o�ς̖��ɋA�����Ă��܂����{�̌��㕶���̕n�����������Ă��܂��܂��B��O�͂���Ǝv���܂��B�Ⴆ�Ώ������A���ł�������ƈ���Ă����b�|���������Ƃ��ē����ʼn����Ă��A���{���ǂ��ʼn����Ă�����ꣂƂ��Ď�����܂��B�t�ɍ]�˂̗���������悤�ɁA���ł�������܂��B�]�˂Ə�����Γ��̕������M��n�Ƃ��Đ����Ă���̂ł��B�{���A�������M�Ƃ͔��M���鑤�Ǝ�鑤���Γ��̊W�ɂ���ׂ��Ȃ̂ł����A���̓������S�̏͂�����Ǝ₵������ł��B��オ�����̕����M�������Ă����L�^���c������b�n�����͂��̈Ӗ��ł��A���̕���|�̒��S�ł������A���̃~�i�~�Ƃ����ꏊ�ɂǂ����Ă��c���˂Ȃ�Ȃ��L�^�Ȃ̂��Ǝv���܂��B(�ʐ^�͂m�f�j�������̃��b�n���������A�C�G�X�i���o�r��)

133 �ē����w�o�s�`�̕������w�ɗ����܂��� 2008�N10��17��(��)

�@�����͂P�O���Ɏē����w�Z�̂o�s�`�̕��X����R�O���{�Z�̌��w�ɗ����܂����B�c�O�Ȃ��璆�ԃe�X�g���Ȃ̂ŁA�����������w���Ă����������Ƃ͂ł��܂���ł����B�H��(�{�Z�̐H���͏W��ł���悤�ɃX�N���[�������ݒu���Ă���܂�)�Ŗ{�Z�̊T�v�Ɠ����̐�����������A��Ɏ��K���𒆐S�Ɍ��w���Ă��������܂����B�w�Z�̂��Ƃɂ��āA�悭���킩�肢���������ł��傤���B

�@�����͂P�O���Ɏē����w�Z�̂o�s�`�̕��X����R�O���{�Z�̌��w�ɗ����܂����B�c�O�Ȃ��璆�ԃe�X�g���Ȃ̂ŁA�����������w���Ă����������Ƃ͂ł��܂���ł����B�H��(�{�Z�̐H���͏W��ł���悤�ɃX�N���[�������ݒu���Ă���܂�)�Ŗ{�Z�̊T�v�Ɠ����̐�����������A��Ɏ��K���𒆐S�Ɍ��w���Ă��������܂����B�w�Z�̂��Ƃɂ��āA�悭���킩�肢���������ł��傤���B�@���w���������̎Z�����߂�Ƃ����߂Â��Ă���̂ŁA�����炩��o��������A���w���痈�Ă����������肵�Ȃ���w�Z�̐����𑱂��Ă��܂��B���ꂩ���������炩��͗��쒆�w�Z�A���{���w�Z�A���q���w�Z�A�s�����w�Z�A�����w�Z�A�A��(�����������t�H���g�ɂ���܂��݂܂���)���w�Z�A�ےÑ�w�Z�A���_���w�Z�̂W���w���琺�������Ă��������Ă����炩��o�����Đ��������܂��B�܂����ꂩ�炨�Ăт������钆�w�Z�������邩������܂���B�܂��A�o�s�`�̕���k����������̖{���̎ē������͂��߁A����k���w�Z�R�N����ےÓ̂Q�N���������邱�ƂɂȂ��Ă��܂��B

�@�{�Z�֓��w���鐶�k�̏o�g���w�͓����͎���s�������������̂ł����A�������̒��w�Z���������A���s�����̈���A�s����A�铌��A�ߌ�����̒��w�Z����������X���ɂ���܂��B���̂P�N��(�V����)�͑��s�A����s�A�Q����s�̏��ɏo�g�҂������Ȃ��Ă��܂��B�n���S�̍����ؐ����J�ʂ��A�܂���������V�������J�Ƃ���̂ő��s�������w�֗��ɂȂ��āA���ꂩ������s������̓��w�҂�������̂ł͂Ȃ����Ǝv���Ă��܂��B�������A�w�悪���{�S��ł��鑍���w�ȂƂ͂����A�n���Ƃ̂Ȃ���͈�ԑ厖�Ȃ��Ƃ��ƍl���Ă��܂��̂ŁA����s���̒��w�Z�ɂ͂��ꂩ��P�P���ɂ����Ď������f�����Ĉ��Ԃ̃p���t���b�g�������������悤�ƍl���Ă��܂��B�܂��A�J���������̓V������∢�{���A���Z�g��A�����̖k�������肩�����R�O�`�S�O���Œʂ���w�Z�Ȃ̂ŁA������̒��w�Z�ɂ��������o�����ăp���t�����������������ƍl���Ă��܂��B�ǂ�����낵�����肢���܂��B���T�w���U�w��ł́u���ԍ��Z�v�Ƃ������O���܂��قƂ�ǒm���Ă��܂��A�����m�ł����Ă������Ƃ���ɂ��鍂�Z���Ǝv���Ă�����������悤�ł��B�u�ӊO�ɋ߂���ł���v�Ƃ��납���`���n�߂�K�v������悤�ł��B

132 �A�x���A���炢�Ă��܂� 2008�N10��16��(��)

�@�{�Z�̖k���ɂ������X�|�[�c�v���U���痄��͐�~�֏o��������̏�ŃA�x���A���炢�Ă��܂��B��K�̉Ԃ̓����_���ɁA�z�g�g�M�X�A���������āA�E�щ����炷�A�Ă͗��ʣ�Ƃ����̂������āA���̢�K�̉ԣ�Ƃ����̂̓E�c�M�̂��ƂȂ̂ł����A���̂���͓s��ł̓z�g�g�M�X�����܂��A��K�̉ԣ�̊_��������܂���B�������Ƃ����̂��A�E�c�M�͂��܂荁��̂Ȃ��A���Ȃ̂ʼn����ʂ̉Ԃ̓����Ȃ̂��Ǝv���܂��B���̃E�c�M�����G���Ă���o���ꂽ�̂����|�i��̃A�x���A�ł��B�{���͉ẲԂł�����A�U������W������ɍ炭�̂��ӂ��Ȃ̂ł����A�A�x���A�͋����ŁA�U�����납��P�P��������܂ʼnԂ����Ă��邻���ł��B�G�ߊ��̂Ȃ��Ԃł��B����܂ł��炢�Ă���A��|���̔n����Ƃ��������V�q����̗L���Ȑ���������āA��|���������G�߂ɐԂ┒�̉Ԃ��炩���Ă��܂����A���̚�|���ł��������ɂP�O�������ɂȂ�ƉԂ͌����Ȃ��Ȃ��Ă��܂��܂��B

�@�{�Z�̖k���ɂ������X�|�[�c�v���U���痄��͐�~�֏o��������̏�ŃA�x���A���炢�Ă��܂��B��K�̉Ԃ̓����_���ɁA�z�g�g�M�X�A���������āA�E�щ����炷�A�Ă͗��ʣ�Ƃ����̂������āA���̢�K�̉ԣ�Ƃ����̂̓E�c�M�̂��ƂȂ̂ł����A���̂���͓s��ł̓z�g�g�M�X�����܂��A��K�̉ԣ�̊_��������܂���B�������Ƃ����̂��A�E�c�M�͂��܂荁��̂Ȃ��A���Ȃ̂ʼn����ʂ̉Ԃ̓����Ȃ̂��Ǝv���܂��B���̃E�c�M�����G���Ă���o���ꂽ�̂����|�i��̃A�x���A�ł��B�{���͉ẲԂł�����A�U������W������ɍ炭�̂��ӂ��Ȃ̂ł����A�A�x���A�͋����ŁA�U�����납��P�P��������܂ʼnԂ����Ă��邻���ł��B�G�ߊ��̂Ȃ��Ԃł��B����܂ł��炢�Ă���A��|���̔n����Ƃ��������V�q����̗L���Ȑ���������āA��|���������G�߂ɐԂ┒�̉Ԃ��炩���Ă��܂����A���̚�|���ł��������ɂP�O�������ɂȂ�ƉԂ͌����Ȃ��Ȃ��Ă��܂��܂��B�@���̃A�x���A�Ƀ~�c�o�`����������W�܂��āA�~�Ɍ����Ă������Ɩ����W�߂Ă��܂��B�Ԃ̒��ɂ����肱��ŁA�������g�̂������Ȃ��Ȃ邭�炢�Ԃ̉��֓����Ă����܂�(�ʐ^�̓A�x���A�ŁA���̒��Ƀ~�c�o�`���f���Ă���̂ł����悭�킩��܂���)�B�ނ�͂ǂ�Ȃ���œ����Ă���̂ł��傤��?���ɂ͢���ł���Ȃ��ƁA���Ȃ�����˂�Ǝv���Ă���~�c�o�`������̂ł��傤���B

�l�̓~�c�o�`�̂悤�ɖ{�\�ł͂Ȃ��ӎu�œ����܂�����A�u��������Ă���v�Ƃ����k�J���������Ă͂܂Ƃ��Ȏd���͂ł��܂���B��Z��������k�J��������ΐh���łł����A�����̈ӎv�Ţ�����Ă��飂Ƃ������o������A�����Z�����ł��[����������̂ł��B���ԂƂ����̂͋Ζ�����搶�ɂƂ��Ă͔��ɖZ�����w�Z�ł��B���̖Z���������������Ă��飂Ƃ������o�ł͂Ȃ��A������Ă��飂Ƃ������o�ł���悤�Ȋw�Z�Â�������邱�Ƃ����̖�ڂȂ̂ł����A���܂��ł��Ă���̂ł��傤���H�X��������n�߂��S���̐搶�̖ʒk���I����āA������x�w�Z�̖Z�����Ƃ������̂��l���Ă��܂��B�e�X�g���I���ΐ搶���̎��Ƃ������Ă����������Ǝv���Ă��܂��B�������Ƃ�����̂���D���������̂ŁA���Ƃ����w����Ǝ������������Ȃ�̂ł��傤�B

���ԃe�X�g�͌��j���܂ő����܂��B

131 �������̂��� 2008�N10��15��(��)

�@�]�ˎ���̌���A���ɂ͉������Ƃ����L���Ȏ����̊w�⏊������܂����B1724�N���̏��l���ݗ����A�O��Έ����w���ɂ��Ē���|�R�A���䗚�����͂��ߗl�X�Ȋw�҂��炿�A�x�i����A�R��崓��Ȃǂ̗D�G�Ȓ��l�w�҂��炿�܂����B��������݂Ȃ݂̖x�]�ɂ����ѓ�(���ǂ�)�Ƃ������̖����S���ɂƂǂ낢�������̐}���فE�����ق�����܂����B���ѓ��ɂ͑S������l�X�Ȋw�҂��ƁA���l���K��A���{�̊w�p�̈��T���������o���Ă��܂����B��������A�]�˂ɂ͏����s(���傤�ւ�����)�Ƃ����w�⏊������܂������A�����s�͊����̊w�⏊�ł������̂ɑ��āA�������͊����̊w�⏊�ł����Ă������܂ł������̊w�⏊�ł��������Ƃ����̈Ⴂ�ł��B�u�]�˂��Ȃ�ڂ̂����v�Ƃ������̒��l�̋C�T���`����Ă��܂��B�܂��A�D��ł͉���������100�N���1838�N�A�����^�����K�m��n��������@�g�A�呺�v���Y�A����햯(���{�ԏ\���Ђ̏��㑍��)�A���{�����Ȃǂ̖������疾���ɂ����ĐV�����{��n�肾�����l�X��y�o���܂����B�ߐ�������疋���̑��͂��̂悤�ɓ��{�̊w�p�̒��S�n�ł������킯�ł��B���������K�m�����݂͑���w�Ɉ����p����A���̊w�p�̋��_�ɂȂ��Ă��܂��B��オ���l�̒��Ŋw��̒��ł͂Ȃ��Ƃ��������͂�����ł����̂ł��傤���H��̗�Ƃ��ē����̓s�S�ɂ͂܂�������w�⑁��c�A�c���Ȃǂ̑�w���c���Ă��܂��B�ꕔ�̋@�\���x�O�Ɉړ]�͂��Ă��܂������ł��w���������̒��ɂ͂�����������Ă��܂��B���s�̓s�S�ɂ����s��w������A���u�Ђ������ق��s�S�Ɏc���Ă��܂��B��͂苞�s���w���̒��ł��B�Ƃ��낪���͑���w�͖k�̍x�O�ɂقƂ�ǂ��̋@�\���ړ]���A���s����w���s���Ƃ͂�����ԓ�̒[�ɂ���܂��B���{����w����㏗�q��w����ɂ���܂��B���̓s�S�ɑ傫�ȕ~�n���\�����w�͂���܂���B�s�S�̃r���𗘗p�����T�e���C�g�̋����͂����Ă���w���s�S�Ő����Ă��Ȃ��̂ł��B���̂��Ƃ����̊w�͂�������Ă����̗v���ɂȂ��Ă���悤�ȋC�����ĂȂ�܂���B���͏��������̒��ł͂Ȃ��āA���ē��{�̊w�p�����[�h�������������̂��Ƃ������Ƃ�������x�v���o���K�v������܂��B

�@�]�ˎ���̌���A���ɂ͉������Ƃ����L���Ȏ����̊w�⏊������܂����B1724�N���̏��l���ݗ����A�O��Έ����w���ɂ��Ē���|�R�A���䗚�����͂��ߗl�X�Ȋw�҂��炿�A�x�i����A�R��崓��Ȃǂ̗D�G�Ȓ��l�w�҂��炿�܂����B��������݂Ȃ݂̖x�]�ɂ����ѓ�(���ǂ�)�Ƃ������̖����S���ɂƂǂ낢�������̐}���فE�����ق�����܂����B���ѓ��ɂ͑S������l�X�Ȋw�҂��ƁA���l���K��A���{�̊w�p�̈��T���������o���Ă��܂����B��������A�]�˂ɂ͏����s(���傤�ւ�����)�Ƃ����w�⏊������܂������A�����s�͊����̊w�⏊�ł������̂ɑ��āA�������͊����̊w�⏊�ł����Ă������܂ł������̊w�⏊�ł��������Ƃ����̈Ⴂ�ł��B�u�]�˂��Ȃ�ڂ̂����v�Ƃ������̒��l�̋C�T���`����Ă��܂��B�܂��A�D��ł͉���������100�N���1838�N�A�����^�����K�m��n��������@�g�A�呺�v���Y�A����햯(���{�ԏ\���Ђ̏��㑍��)�A���{�����Ȃǂ̖������疾���ɂ����ĐV�����{��n�肾�����l�X��y�o���܂����B�ߐ�������疋���̑��͂��̂悤�ɓ��{�̊w�p�̒��S�n�ł������킯�ł��B���������K�m�����݂͑���w�Ɉ����p����A���̊w�p�̋��_�ɂȂ��Ă��܂��B��オ���l�̒��Ŋw��̒��ł͂Ȃ��Ƃ��������͂�����ł����̂ł��傤���H��̗�Ƃ��ē����̓s�S�ɂ͂܂�������w�⑁��c�A�c���Ȃǂ̑�w���c���Ă��܂��B�ꕔ�̋@�\���x�O�Ɉړ]�͂��Ă��܂������ł��w���������̒��ɂ͂�����������Ă��܂��B���s�̓s�S�ɂ����s��w������A���u�Ђ������ق��s�S�Ɏc���Ă��܂��B��͂苞�s���w���̒��ł��B�Ƃ��낪���͑���w�͖k�̍x�O�ɂقƂ�ǂ��̋@�\���ړ]���A���s����w���s���Ƃ͂�����ԓ�̒[�ɂ���܂��B���{����w����㏗�q��w����ɂ���܂��B���̓s�S�ɑ傫�ȕ~�n���\�����w�͂���܂���B�s�S�̃r���𗘗p�����T�e���C�g�̋����͂����Ă���w���s�S�Ő����Ă��Ȃ��̂ł��B���̂��Ƃ����̊w�͂�������Ă����̗v���ɂȂ��Ă���悤�ȋC�����ĂȂ�܂���B���͏��������̒��ł͂Ȃ��āA���ē��{�̊w�p�����[�h�������������̂��Ƃ������Ƃ�������x�v���o���K�v������܂��B�@�Ȃ��A�������͌��݂͈�\���c���Ă��܂���(�͌^������w�ɂ���悤�ł�)�B�������̓�̓��{�����̃r���̕ǖʂɐΔ肪�c���Ă��邾���ł�(�ʐ^)�B�K�m�͐�Ђ�Ƃ�āA���݈�ʌ��J����Ă��܂��B�������Ղ̐Δ肩�瓌��300m�قǂ̏��ɂ���܂��B���Ȃ݂ɓK�m�̓�ɂ���A���h�Ȗؑ��̌����͑��s������c�t���ł��B��������ɑD��̏��l���q�ǂ��̋���̂��߂ɂ������o�������đn�����ƂĂ��c�t���Ƃ͎v���Ȃ����h�Ȍ��z�ł��B�ߐ��̑��̋���ɂ�����͂́A�����܂ő����Ă������Ƃ��킩��܂��B�Ȃ��A�����s�̂��������������͓����̂����̐��w�̖k���A������n�����Ƃ���ɍ����c���Ă��܂��B

130 �������璆�ԍl�� 2008�N10��14��(��)

�@�������璆�ԃe�X�g���n�܂�܂����B�e�X�g�̏������J�Ƃ����̂͂�����Ƃ��킢�����ł����P���ڂ͖����ɏI�����܂����B�P�O���Q�O��(��)�܂Ńe�X�g�������܂��B�{�Z�͑I���Ȗڂ������̂łP���P�Ȗڂ����Ƃ������k�����܂����A�P���ɂR�Ȗڃe�X�g������Ƃ������k�������āA�e�X�g�������ꂼ�ꐶ�k�ɂ���Ĉ���Ă��܂��B�Q�w���̒��ԃe�X�g�͕����Ղ�C�w���s�Ȃǂ̍s�����߂������ł����āA���k�͂�����ɗ͂��g���ʂ����Ăǂ����Ă����т������邱�Ƃ��悭������̂ł��B�ǂꂾ����ւ��𑁂����ăe�X�g�ɏW���ł��邩�������̕�����ڂɂȂ�ł��傤�B

�@�������璆�ԃe�X�g���n�܂�܂����B�e�X�g�̏������J�Ƃ����̂͂�����Ƃ��킢�����ł����P���ڂ͖����ɏI�����܂����B�P�O���Q�O��(��)�܂Ńe�X�g�������܂��B�{�Z�͑I���Ȗڂ������̂łP���P�Ȗڂ����Ƃ������k�����܂����A�P���ɂR�Ȗڃe�X�g������Ƃ������k�������āA�e�X�g�������ꂼ�ꐶ�k�ɂ���Ĉ���Ă��܂��B�Q�w���̒��ԃe�X�g�͕����Ղ�C�w���s�Ȃǂ̍s�����߂������ł����āA���k�͂�����ɗ͂��g���ʂ����Ăǂ����Ă����т������邱�Ƃ��悭������̂ł��B�ǂꂾ����ւ��𑁂����ăe�X�g�ɏW���ł��邩�������̕�����ڂɂȂ�ł��傤�B�@�ߌォ��́A�w�Z(�����w�Z)�ƌx�@�̘A������J�Â��܂����B����A��^�ɂ���{�����Z�A�������Z�̐��k�w�������Ǝ���x�@�A��^�x�@�̏��N�W���A������N�T�|�[�g�Z���^�[�̏��N�W���̕��X�ɏW�܂��Ă��������āA���ꂼ��̊w�Z�̌�������A��^�̏��N���Ă̓����ɂ��ď��������s���܂����B�����W�܂��Ă��������������w�Z�͒�w�Ȃǂ̒������������Ȃ��A�ǂ̊w�Z����r�I���������Ă���悤�ł����B

�@�������̏œ_�̈�Ƃ��āA�������H��ʖ@�ɂ�鎩�]�Ԃ́u�P�����^�]�v���ǂ����邩�Ƃ����b�肪�o�܂����B���w�ł͎P�����^�]���֎~���Ă���w�Z�������̂ł����A�{���ł͂Ȃ��Ȃ�����悤�ŁA�ǂ̍��Z�����ӂ���ɂƂǂ߂Ă���悤�ł��B�P�����^�]�����łȂ��g�т��g���Ȃ���̉^�]�Ȃǎ��]�Ԃ̕Ў�^�]���̂��̂��w���̑ΏۂɂȂ�̂ŁA�ł��邾���Ў�^�]�����Ȃ�(�P�ł͂Ȃ����C���R�[�g�̒��p�A���]�ԉ^�]���͌g�т��g��Ȃ�)�悤�Ɉ�l�ЂƂ肪���ӂ��ׂ��ł��傤�B�ی�҂̕����ł��邾���P�������Ď��]�Ԃ��^�]���Ȃ��悤�ɒ��ӂ��Ă������������Ǝv���܂��B

������_�A��^�X�|�����������Ă��^�o�R�ɂ��⓱�͂��܂茸���Ă��Ȃ��悤�ł��B�R���r�j�ȂǂŃ^�o�R���Ă��钆������������������悤�ŁA���N�Ƀ^�o�R�������ǂœE�������R���r�j�������Ă���悤�ł��B�֎~����Ă��邱�Ƃ��A�ŃR�\�b�Ƃ��邱�Ƃ������������Ǝv���Ă��܂����Ƃ��������̋i���̌����Ȃ̂ł��傤�ˁB(���Ȃ݂Ɏ��͂ւ��Ȃ���Ȃ̂ŁA���̋i���҃o�b�V���O�̒��A���ł��^�o�R���z���Ă��܂��B)

129 �n�l�l�Ő��������܂��� 2008�N10��13��(��)

�@�����͂n�l�l�łP�O������܃b�؏��[��Â̊w�Z������J�Â���܂����B�{�Z�͕{�������w�Ȃ̃u�[�X�ŁA���{�A�ē��A�����������Z�ƂS�Z�����Ő��������܂����B����܂ŃI�[�v���X�N�[���ɗ��Ă�����������������A���߂Ĉ��ԂƂ������O��m���Ăǂ�Ȋw�Z�Ȃ̂����m���߂ɗ���ꂽ��������܂����B���ԍ��Z���悭�m���Ă��炤���߂̐�����ł�����A�N�ł��劽�}�ł��B���悤�ƌ��߂������A�܂������Ă����������Ƃ��������̊w�Z�̓��e���m���߂āA���Ԃ����Ă������������Ǝv���܂��B�����̐����̒��ł������������̂ł����A�����w�ȂƂ����̂́u���Z�ł���Ȃ��Ƃ��������v�A�u�������������E�ƂɏA�������v�Ƃ������Ƃ����܂��Ă���l�łȂ��Ǝ��ɂ����ƍl���Ă���������\����������悤�ł��B���ۂɂ͒��w�R�N���Ŏ����̏����̂��Ƃ����߂Ă���l�͂���Ȃɂ������܂��A�܂��ʂ̐��E��m���č��Z���w��ɐi�H��ύX����l������Ǝv���܂��B������A�ʂɂ܂������̂��Ƃ����߂Ă��Ȃ��l�ł����邱�Ƃ͉\�ł����A�ނ��낻�������l���������w�Ȃɗ��Ăق����̂ł��B�P�N���͋��ʉȖڂ̎��Ƃł�����A�P�N���̊Ԃɏ����̂��ƁA�Q�N������̎��ƑI���̂��Ƃ��l���Ă��炢�܂����獑�ۋ��{�Ȃ◝���Ȃi�ނ��]�T�������Ď����̂��Ƃ��l�����邩��ł��B�����w�Ȃɂ͕K���u�Y�ƎЉ�Ɛl�ԁv�Ƃ����Ȗڂ������āA�{�Z�ł͂��̎��Ƃ��g���Ď����̏����̂��Ƃ��l���鎞�Ԃɂ��Ă��܂��B�܂��A�����w�Ȃł͑�w���ނ��������ƍl���Ă������������������悤�ł��B������ԈႢ�ł��B�Q�N���A�R�N���̉ȖڑI���ɂ���ĕ��ʉȂɋ߂����Ƃ�I�����邱�Ƃ��\���\�ł����A�����̓K���ɉ����Ď̂��߂̉Ȗڂ��I���ł��܂������w�ɂ͕��ʉȂ�肸���ƗL�����Ƃ����܂��B����Ȃ��Ƃ����b�����܂����B�����܂ł��Ɛ������B�悭�l���Ď���w�Z���l���Ă��������B�@������͂S���܂łł������A���͌ߌォ��A�P�O���Q�T���ɖ{�Z�̂o�s�`�̕���ΏۂɎ��{����A���D��̌��w��̉����ɍs���܂����B�����ɑD��ɂ͋�P�ɑς����吳���珺�a�����ɑ���ꂽ�������r������������c���Ă��܂��B���̃r��������ĉ�낤�Ǝv���Ă��܂��B���̌��w��ɂ��ẮA�܂��ʂ̓��ɥ�����B

�@�����͂n�l�l�łP�O������܃b�؏��[��Â̊w�Z������J�Â���܂����B�{�Z�͕{�������w�Ȃ̃u�[�X�ŁA���{�A�ē��A�����������Z�ƂS�Z�����Ő��������܂����B����܂ŃI�[�v���X�N�[���ɗ��Ă�����������������A���߂Ĉ��ԂƂ������O��m���Ăǂ�Ȋw�Z�Ȃ̂����m���߂ɗ���ꂽ��������܂����B���ԍ��Z���悭�m���Ă��炤���߂̐�����ł�����A�N�ł��劽�}�ł��B���悤�ƌ��߂������A�܂������Ă����������Ƃ��������̊w�Z�̓��e���m���߂āA���Ԃ����Ă������������Ǝv���܂��B�����̐����̒��ł������������̂ł����A�����w�ȂƂ����̂́u���Z�ł���Ȃ��Ƃ��������v�A�u�������������E�ƂɏA�������v�Ƃ������Ƃ����܂��Ă���l�łȂ��Ǝ��ɂ����ƍl���Ă���������\����������悤�ł��B���ۂɂ͒��w�R�N���Ŏ����̏����̂��Ƃ����߂Ă���l�͂���Ȃɂ������܂��A�܂��ʂ̐��E��m���č��Z���w��ɐi�H��ύX����l������Ǝv���܂��B������A�ʂɂ܂������̂��Ƃ����߂Ă��Ȃ��l�ł����邱�Ƃ͉\�ł����A�ނ��낻�������l���������w�Ȃɗ��Ăق����̂ł��B�P�N���͋��ʉȖڂ̎��Ƃł�����A�P�N���̊Ԃɏ����̂��ƁA�Q�N������̎��ƑI���̂��Ƃ��l���Ă��炢�܂����獑�ۋ��{�Ȃ◝���Ȃi�ނ��]�T�������Ď����̂��Ƃ��l�����邩��ł��B�����w�Ȃɂ͕K���u�Y�ƎЉ�Ɛl�ԁv�Ƃ����Ȗڂ������āA�{�Z�ł͂��̎��Ƃ��g���Ď����̏����̂��Ƃ��l���鎞�Ԃɂ��Ă��܂��B�܂��A�����w�Ȃł͑�w���ނ��������ƍl���Ă������������������悤�ł��B������ԈႢ�ł��B�Q�N���A�R�N���̉ȖڑI���ɂ���ĕ��ʉȂɋ߂����Ƃ�I�����邱�Ƃ��\���\�ł����A�����̓K���ɉ����Ď̂��߂̉Ȗڂ��I���ł��܂������w�ɂ͕��ʉȂ�肸���ƗL�����Ƃ����܂��B����Ȃ��Ƃ����b�����܂����B�����܂ł��Ɛ������B�悭�l���Ď���w�Z���l���Ă��������B�@������͂S���܂łł������A���͌ߌォ��A�P�O���Q�T���ɖ{�Z�̂o�s�`�̕���ΏۂɎ��{����A���D��̌��w��̉����ɍs���܂����B�����ɑD��ɂ͋�P�ɑς����吳���珺�a�����ɑ���ꂽ�������r������������c���Ă��܂��B���̃r��������ĉ�낤�Ǝv���Ă��܂��B���̌��w��ɂ��ẮA�܂��ʂ̓��ɥ�����B�@���́u�Z�������v�̃R�������ǂ�ł��������Ă���������邻���ł��B���肪�������Ƃł��B�ł��邾�������X�V�������Ǝv���܂��B���܂ɖZ�����ăp�X���܂������e�͂��������B

128 ���J�u�����J�Â��܂��� 2008�N10��11��(�y)

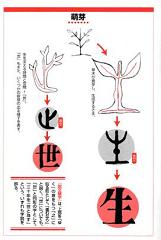

�@������10������{�Z�R�{�搶�́u�����̐����̔閧�v�Ƃ����u�`������܂����B���J�u���ł����̂ŁA�O�����璮�u�ɗ���ꂽ���A�o�s�`�̕��A���k�A�����Ȃǖ�20���̐��k�̑O�ł��b�����Ă��������܂����B�b�������̃��v���J�Ȃǂ������Ă��������Ȃ����1���Ԕ��̍u�`���܂����B�����Q�������Ă��������Ē��u���܂����B�����������g���Ă��銿���͒����́u�u�v�̎���ɐ����������̂ŁA���ꂼ��Ӗ��������Ă��܂��B���Ƃ��u���v�Ƃ������́u�l�̎���܂�����̂悤�Ȃ��̂Ő��Ă���p�v��\���Ă���̂������ł��B�����̌��̎p��m�邱�Ƃ͂��̎���̕�����m�邱�Ƃɑ��Ȃ�܂���B�܂��G�W�v�g�̃q�G���O���t��\�|�^�~�A�̞��`�����͂������łɌ��݂ɂ͐����Ă��Ȃ������ł���A�S���̉�ǂ��ł��Ă��Ȃ��̂ɑ��āA�b�������͂��ꂪ�ό`���Č��݂̊����ɂȂ��Ă���_�łقƂ�lj�ǂ���Ă���A�Ñ㒆���̕��������ɐ����Ă���Ƃ������Ƃł��B�܂����������̍��Ŏg���Ă���A���t�@�x�b�g�̕����͕\�������ł���̂ɑ��āA�����͕�����������\�������łȂ��Ӗ����\�����Ƃ��ł���Ƃ����_�ł����̕����Ƃ͈قȂ�������������܂��B

�@������10������{�Z�R�{�搶�́u�����̐����̔閧�v�Ƃ����u�`������܂����B���J�u���ł����̂ŁA�O�����璮�u�ɗ���ꂽ���A�o�s�`�̕��A���k�A�����Ȃǖ�20���̐��k�̑O�ł��b�����Ă��������܂����B�b�������̃��v���J�Ȃǂ������Ă��������Ȃ����1���Ԕ��̍u�`���܂����B�����Q�������Ă��������Ē��u���܂����B�����������g���Ă��銿���͒����́u�u�v�̎���ɐ����������̂ŁA���ꂼ��Ӗ��������Ă��܂��B���Ƃ��u���v�Ƃ������́u�l�̎���܂�����̂悤�Ȃ��̂Ő��Ă���p�v��\���Ă���̂������ł��B�����̌��̎p��m�邱�Ƃ͂��̎���̕�����m�邱�Ƃɑ��Ȃ�܂���B�܂��G�W�v�g�̃q�G���O���t��\�|�^�~�A�̞��`�����͂������łɌ��݂ɂ͐����Ă��Ȃ������ł���A�S���̉�ǂ��ł��Ă��Ȃ��̂ɑ��āA�b�������͂��ꂪ�ό`���Č��݂̊����ɂȂ��Ă���_�łقƂ�lj�ǂ���Ă���A�Ñ㒆���̕��������ɐ����Ă���Ƃ������Ƃł��B�܂����������̍��Ŏg���Ă���A���t�@�x�b�g�̕����͕\�������ł���̂ɑ��āA�����͕�����������\�������łȂ��Ӗ����\�����Ƃ��ł���Ƃ����_�ł����̕����Ƃ͈قȂ�������������܂��B�@����̊؍���k���N�ł͊������ǂ�ǂ�n���O�������ɒu����������܂��B���݂��������g���Ă���̂͒����A��p�A���{�����ŕ\�L�����₷���\�������ɒu������邱�Ƃ́A�c�X�ƒz���グ���Ă����������ꏏ�ɂȂ����Ă��܂��Ƃ������ƂȂ̂��ƔM������Ă��������܂����B

�@���̍u�`�͗��N1���ɂ��s���܂��B��ς������낢���b�ł��̂ŁA�{�����u�ł��Ȃ����������A����͐��z�����������B

127 �����͈���Z�������ł��� 2008�N10��10��(��)

�@�����͒������ϖZ�������ł����B�搶���Ƃ̖ʒk(���Ƃ��������ł�)�Ǝ��ƌ��w(�܂��܂������܂�)�A���k�̈��ԍ��Z�Љ�v���[���̌��w�A���k�̃}�i�[�u��(�ʐ^)�̌��w�A�w�Z������ƕ����݂ŁA�S������ɂȂ��Ă���Ɨ��������ăp�\�R���Ɍ������Ă��܂��B���͖Z�����ق������ɍ����Ă���悤�ŁA�y��������ł����B

�@�����͒������ϖZ�������ł����B�搶���Ƃ̖ʒk(���Ƃ��������ł�)�Ǝ��ƌ��w(�܂��܂������܂�)�A���k�̈��ԍ��Z�Љ�v���[���̌��w�A���k�̃}�i�[�u��(�ʐ^)�̌��w�A�w�Z������ƕ����݂ŁA�S������ɂȂ��Ă���Ɨ��������ăp�\�R���Ɍ������Ă��܂��B���͖Z�����ق������ɍ����Ă���悤�ŁA�y��������ł����B�@���Ƃ͂Q���ځA�R�N���̑̈�̎��Ƃ����w���܂����B�R�N���ł�����I��������ڂ̎��ƂŁA�o�h�~���g���̑I�����Ƃł������A�����j���O�⏀���^�����ǕʂɎ���I�ɍs���Ă���A�y�����o�h�~���g���̎��Ƃ��Ă��܂����B

�S���ڂ̂P�N���̏��`�ł̓p���[�|�C���g���g�������ԍ��Z�ē��̃v���[���ŁA�W�l�̐��k�����ꂼ�ꈰ�Ԃ̗l�q��w�K���e��������Ă��܂����B���܂����������H���āA�ʐ^��J�b�g�����ʓI�ɉ��������\�����锽�ʁA�搶���������������̂܂ܗp�������܂�H�v�̂Ȃ����\�܂ŗl�X�ł������A�Ȃ��Ȃ��Z���X�̂���o�v�o�̔��\�������āA���ЂƂ��D�G��i�͎��̂P�P���P�T��(�y)�̃I�[�v���X�N�[���Ŏg�������Ǝv���܂��B

�@�w�Z������͈���̍��s���w�Z�֏o�����Đ������Ă��܂����B�����Q�O�O�l�قǂ̐��k�ƕی�҂̕��ɂQ�O�����x�̘b���Ă��������܂������A�����w�Ȃ̐����A���Ԃ̋�̓I�Ȑ����Ȃǂ�����Ƌl�ߍ��݂�������������܂���B���k�͐Â��ɕ����Ă���Ă��܂����B���ԍ��Z�ɋ����������Ă������������͂��ЂƂ��w�Z���w�ɗ��Ă��������B���s���w�Z���炾�ƁA���]�Ԃł킸���P�O���قǂ̋����ł��B

�@���s���w�Z����߂��ĂU���ڂ͍������P�N���Ώۂɍs���Ă��颃}�i�[�u��������w���܂����B���h�s��v���w�Z����u�t�̕������������āA�i�w��A�E�̂��߂̖ʐڂ̎��A�������̎d���A�d�b�ł̃A�|�C���g�����g�̎����Ȃǎ��K�������Ċy�����u�`���Ă��������܂����B�ʐڂōł��d�v�Ȃ��Ƃ͑���ۂ��Ƃ������Ƃk�͐S���Ă����˂Ȃ�Ȃ��Ǝv���܂��B�����Ƃ��������ƂŁA���k�݂͂�Ȑ^���ɕ����Ă��܂����B����������I������琶�k�̖ʐڗ��K�ł��B

�@�F�X�ȍH�v�����Ȃ���A���k�̂��߂Ɉ��Ԃ͓��X�����Ă��܂��B���̂悤�Ȉ��ԍ��Z�������Ƃ��m��ɂȂ肽�����͎��̓����Ő�������s���܂��̂ł��Q�����������B

10��13��(�j)�@�܃c�؏��[��Êw�Z������(�����w�Ȃ̃u�[�X)�@10:00�`�@�n�l�l�r��

11�� 3��(�j)�@����������������@�@�@�@13:30�`�@���Č[���w�����Z��

11��15��(�y)�@��Q��I�[�v���X�N�[���@13:30�`�@�{�Z��

12��14��(��)�@�~�j�I�[�v���X�N�[���@�@14:30�`�@�{�Z��

1��18��(��)�@�~�j�I�[�v���X�N�[���@�@14:30�`�@�{�Z��

126 ���|�̎��� 2008�N10��09��(��)

�@�P�O���ɓ����āA�l���Ɋւ���ʒk�����Ă��܂��B���̖ʒk�Ƃ�������ɁA�T���ɏ����Ă�������搶���̍��N�̖ڕW�̐i���ɂ��Ă��b�����Ă��܂��B�搶���̐i���͂��ꂼ�����Ă��܂����A�����ɐi��ł���搶�������悤�ł��B�w�Z�̉ۑ�ɂ��Ă��f���Ă��܂����A���ꂼ�ꌩ���̂������������ĂȂ��Ȃ�����ʂ�����܂����A���k�̊w�͂����Ă�肽���Ƃ����ʂł͂ǂ̐搶�������ʂ��Ă���̂ŁA���̓_�ł͈��S���Ă��܂��B�����w�Z�ɑ�ʂɍ̗p���ꂽ�A�����܂߂ĂT�O��㔼�̐搶���̐��������ւ��A���ꂩ���N���b�V�����n�܂�܂��B�T�O��㔼�̐搶���ł��܂��܂��w�Z�̒��S�ł�����Ă��������A���łɢ�������[�h��ɂ͂����Ă�����ȂǗl�X�ł����A�K���{�Z�ɂ͂܂��u���B���v��Ԃ̐搶�͂����Ȃ��̂ŁA�Z���͉~���ɉ���Ă��܂��B

�@�P�O���ɓ����āA�l���Ɋւ���ʒk�����Ă��܂��B���̖ʒk�Ƃ�������ɁA�T���ɏ����Ă�������搶���̍��N�̖ڕW�̐i���ɂ��Ă��b�����Ă��܂��B�搶���̐i���͂��ꂼ�����Ă��܂����A�����ɐi��ł���搶�������悤�ł��B�w�Z�̉ۑ�ɂ��Ă��f���Ă��܂����A���ꂼ�ꌩ���̂������������ĂȂ��Ȃ�����ʂ�����܂����A���k�̊w�͂����Ă�肽���Ƃ����ʂł͂ǂ̐搶�������ʂ��Ă���̂ŁA���̓_�ł͈��S���Ă��܂��B�����w�Z�ɑ�ʂɍ̗p���ꂽ�A�����܂߂ĂT�O��㔼�̐搶���̐��������ւ��A���ꂩ���N���b�V�����n�܂�܂��B�T�O��㔼�̐搶���ł��܂��܂��w�Z�̒��S�ł�����Ă��������A���łɢ�������[�h��ɂ͂����Ă�����ȂǗl�X�ł����A�K���{�Z�ɂ͂܂��u���B���v��Ԃ̐搶�͂����Ȃ��̂ŁA�Z���͉~���ɉ���Ă��܂��B�@�搶���̖ʒk�ƍ��킹�Ď��ƌ��w�����Ă��܂��B�����͂Q���ڂ́u���|�v�̎��Ƃ����w���܂����B���k�͖�Q�O���łǂ̐��k���ꐶ�����d���낭��Ɗi�����Ă��܂����B���͓��|���������Ƃ��Ȃ��̂ŁA�ǂ�قǂނ��������̂��͂悭�킩��܂��A�ǂ̐��k���Ȃ��Ȃ����܂��`������Ȃ��悤�ŁA�r���ŕ����Ă��܂�����A�����J������A�Ђт���������ƈ���ꓬ�ł����B�S���̐搶�Ɏf���ƁA�{���͓��y�����˂�Ƃ��납��n�߂Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂������ł����A���k�̐�������(�Q�O�l���x�̍u�����R�u������܂�)�̂ŁA�Ȃ��Ȃ��S���ɓ��y�����˂��Ƃ������邱�Ƃ�����A�@�B�ł��˂����y�𗘗p���Ă���悤�ł��B�܂��A���|�Ƃ����̂͏W���͂̂����ƂŁA���k�����Ă���Ǝ�̎~�܂��Ă���Ƃ��ɂ͂���ׂ��Ă��鐶�k�����܂����A�낭����Ƃ��ɂ͂������ɂ݂�Ȗق��Č`�𐮂��Ă��܂����B���^�i�K�ł͂܂����̐��k�̃Z���X�͂悭�킩��܂��A���ꂩ��f�Ă��A�G�t���A�֖��ƍ�Ƃ������A���̂Ƃ��ɐ��k�̃Z���X���悭�킩��悤�ɂȂ�Ǝv���܂��B���Z�̎��Ƃœ��|�������Ƃ����L�O�ɂȂ�悤�ȍ�i�����Ђ��̂ɂ��Ăق������̂ł��B

125 ���ԍ��Z���ꌾ�ł����� 2008�N10��08��(��)

�@����͍Z�����C�Ŋw�Z�ɂ��܂���ł����̂ŁA�Z����������������Ă��܂��܂����B

�@����͍Z�����C�Ŋw�Z�ɂ��܂���ł����̂ŁA�Z����������������Ă��܂��܂����B����̌��C�̂Ȃ��ŁA�������낢��������ɓ������̂ł�����Ƃ��Љ�܂��B�F�X�Ȋ�Ƃ�w�Z�Ȃǂ̌o�c���O���܂Ƃ߂����̂ŁA���ꂼ��̊�Ƃ̗l�q���悭�킩���āA�Ȃ��Ȃ������[���̂ł��B�������Љ���

��]��O���R��́y���������ƌ��N�z���������̊������A���N�̊��т��A�����̋P�����AGlico�́A�n�[�g�E�w���X�E���C�t�̃t�B�[���h�ŁA���������Ƃ����A�����Â���ɍv�����܂��B�ƂȂ��Ă��܂��B�O���R�̑n�Ƃ̐��_�́u�H�i�ɂ�鍑���̑̈ʌ���v�ł������̂ł�����A���オ�ς��A�H�ɑ���ӎ����ς��O���R�̊�Ɨ��O���傫���ς�������Ƃ��f���܂��B

����{�n����y��Ɨ��O�z�P�D�킪�Ђ͢�H�ׂ��ѣ����{�̃e�[�}�Ƃ��A������悷�镶����n�����A�Љ�ɍv������B�Q�D�킪�Ђ́A�]�ƈ����^�̍K���Ɛ����b������߂��Ƃ��đ��݂���B�O�ɑ��闝�O�Ɠ��ɑ��闝�O����������������̊�Ɨ��O�ł��B��Ƃł��w�Z�ł��A�g�D�͂Ƃɂ����u�l���x���Ă���v�̂ł�����A�g�D���x����l���������悵�Ċ��ł��̑g�D���x���Ă���邱�Ƃ��d�v�ł��B���̂��߂ɂ́u�����₷�����v�ƈ�l�ЂƂ肪�u��������Ă���v�Ƃ����ӎ��������Ȃ��悤�ȑg�D�����邱�Ƃ��厖�Ȃ��Ƃ��Ǝv���܂��B

��������ɃV���v���Ȣ���^�~(�a��)�t�[�h�T�[�r�X��̗��O�B�y�O���[�v���ʂ̎v���z�n����ň�Ԃ�������̂��肪�Ƃ����W�߂�O���[�v�ɂȂ낤�B

���܂��܂R�Ƃ��H�Ɋւ����Ƃ̂��̂ɂȂ�܂������A���ꂼ��̊�Ƃ��O�ɂ����ɂ��킩��₷�����̊�Ƃ̗��O�������Ă��܂��B���́u�킩��₷���v���d�v�Ȃ��ƂȂ̂ł��B

���Z���������ƂŁA���̃R���Z�v�g���V���v���ł킩��₷�������˂Ȃ�܂���B���ԍ��Z�́u��w�ւ̐i�w���߂��������w�ȍ��Z�v�Ƃ������Ƃŕ\�����Ƃ��ł��܂��B

124 �ؑ����ѓ��i���ނ炯�ǂ�)�̂��� 2008�N10��06��(��)

�@�ȑO�Ɉ�x���̗��ɏ������������Ƃ̂���ؑ����ѓ�(���ނ炯�ǂ�)�Ƃ����]�ˎ���̔����w�҂ɂ��Ă��Љ�����Ǝv���܂��B���̑��̕NJ��̌������ǂ��ɋ��߂邩�Ƃ������ƂŁA��オ���C�ł���������̐l������T�����̂͂Ȃ����Ǝv�������A�R��崓���ؑ����ѓ�(1736�`1802)�ɂ��Ă̖{��ǂݎn�߂��̂ł����A�ǂݏo���Ă݂�Ɩؑ����ѓ��Ƃ����̂͂ƂĂ��Ȃ��ʔ����l���ł��邱�Ƃ�m��܂����B

�@�ȑO�Ɉ�x���̗��ɏ������������Ƃ̂���ؑ����ѓ�(���ނ炯�ǂ�)�Ƃ����]�ˎ���̔����w�҂ɂ��Ă��Љ�����Ǝv���܂��B���̑��̕NJ��̌������ǂ��ɋ��߂邩�Ƃ������ƂŁA��オ���C�ł���������̐l������T�����̂͂Ȃ����Ǝv�������A�R��崓���ؑ����ѓ�(1736�`1802)�ɂ��Ă̖{��ǂݎn�߂��̂ł����A�ǂݏo���Ă݂�Ɩؑ����ѓ��Ƃ����̂͂ƂĂ��Ȃ��ʔ����l���ł��邱�Ƃ�m��܂����B�u���ѓ��v�Ƃ����͔̂ނ������̎��͂ł��Ă��}���ٌ������ق̖��O�ŁA���݂̑��s�������}����(�����x)�̂Ƃ���ɂ���܂����B���݁A�����}���ق̓쓌�p�̂Ƃ���ɖؑ����ѓ��̔肪�����Ă��܂��B�ނ̖{���̐E�Ƃ͒؈䉮�Ƃ����������ŁA�̂����܂苭���Ȃ��������ߎႢ�����ɉB�����āA�}���قƔ����ق̎����̏N�W�ɗ͂�s�������l���ł��B�܂����엖�R���t�Ƃ��Ė{���w���w�сA��������G��A⽍��Ȃǂ̖ʂł��Ɛт��c���Ă��܂��B�܂��m�w�̘_�����c���Ă���̂́A�I�����_���������x�ǂނ��Ƃ��ł����Ƃ������Ƃł��B�����ĉ��Ƃ����Ă��d�v�Ȃ̂��A�ނ������ɂ��Ă������L���c���Ă���Ƃ������Ƃł��B���̓��L����N���������ѓ���K�˂Ă�������m�邱�Ƃ��ł��܂��B���ѓ��Ƃ������ݐ}���ٌ������ق͑����̐���N�W�����̐��ł��S���ɖ��O���m���Ă���A���ɓ����Ƃ��Ă͂Ȃ��Ȃ���ɓ���Ȃ��悤�ȃ��A���̋M�d���������A�����̊w�҂����ɗ���ΕK�����ѓ���K�˂�Ƃ����悤�ȏɂ������悤�ł��B�����ق̎������A���⓮���̕W�{�A�M�A���A�@�B�ނȂǓ����̒��������������Ȃ�W�߂Ă����悤�ł��B�܂��𗬂̂������l�X�̒���̏o�ł��肪���Ă����悤�ŁA�����فA�}���فA�o�ŎЂ����˂������̕������M��n�Ƃ��Ă̋@�\�����ѓ��͂����Ă����悤�ł��B

���̂悤�����ѓ��ł�����A���܂��܂Ȑl���K��A�܂��ؑ����ѓ����g���{���w�҂�m�w�ҁA��ƁA���w�҂Ɏt�����w����[�߂Ă������̂ŁA���ѓ��͊w�p�𗬂̈�̃T�����ƂȂ��Ă����悤�ł��B���{�j�̋��ȏ��ɕK�����O�̏o�Ă���]�ˎ��㒆����̊w�҂͂قƂ�ǂ����ѓ���K��Ă��邱�Ƃ��킩��܂��B��Ό���A�O��Ǒ�⍂�������A�r���A�^�ӕ����A�c�\���|�c�A�~�R�����Ȃǂ̖��O���������܂��B�G���L�e������������ꌹ���Ƃ��𗬂��������悤�ł��B

���̂悤�ȕ������M��n�����ɂ������Ƃ������Ƃ́A�����̑��ɂ��Ȃ葽���̕x���W�����Ă������ƁA���̕x���g���Ď����ׂ̖������łȂ��A�L�����{�����ɕ����M���悤�Ƃ����C�T���������A�m�I�D��S�Ɉ�ꂽ�l���������Ƃ������Ƃł��傤�B

��㖜������܂Ŋ��C����������オ�A�ǂ�ǂ���ɏW���̔g�ɓۂݍ��܂�āA�����̒n���s�s�ƂȂ��Ă��܂����w�i�ɁA���̕����̔��M�͂̎コ������̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B��Ƃ��s�����Ɛт���������Ƃ܂��������M�̕��������̂ĂĂ������������ɂ͍���������悤�ȋC�����܂��B������`�I�Ƃ�������܂łł����A�ׂ��ɂȂ�Ȃ������������ɐ�̂Ă�A�������M�͢CM�̈ꕔ��Ƃ����l���Ȃ��C�����������Ă��܂��B���͏��l�̊X������A������`�I�Ȃ̂͑��̋C���Ȃ̂��Ƃ����͎̂��͊ԈႢ�ŁA���Ėؑ����ѓ��̂悤�Ȑl�����̕�������{���ɔ��M���Ă����̂��Ƃ������Ƃ��A������x�v���N�����ׂ��ł��傤�B

�ʐ^�͑��s�������}���ى��ɂ���u�ؑ����ѓ��@�Ձv�̔�ł��B

123 �w�Z��������Q���� 2008�N10��05��(��)

�@�����͒�����Q���썂�Z�����肵�āA��2�w��S�̂̌������Z������J�Â���܂����B����Ȃɋ����J�ł͂Ȃ������̂ł����A�����炠���ɂ��̉J�Ō��w�҂̕��̏o�����݂��A�S�̂�1,000�l���x�̎Q���҂����������ł��B���ԍ��Z��1�����S�������肵�āA�ʑ��k���ł���u�[�X��5�u�[�X(�r������6�u�[�X)���A�w�Z�̐��������܂����B���v��60�l�قǂ̕������k�ɗ����܂����B������8�l���o�����A����ꂽ���ɂ͑҂����Ԃ�����Ȃ��悤�ɂł��邾���킩��₷��������������ł��B�킩��₷�������ł��傤���H

�@�����͒�����Q���썂�Z�����肵�āA��2�w��S�̂̌������Z������J�Â���܂����B����Ȃɋ����J�ł͂Ȃ������̂ł����A�����炠���ɂ��̉J�Ō��w�҂̕��̏o�����݂��A�S�̂�1,000�l���x�̎Q���҂����������ł��B���ԍ��Z��1�����S�������肵�āA�ʑ��k���ł���u�[�X��5�u�[�X(�r������6�u�[�X)���A�w�Z�̐��������܂����B���v��60�l�قǂ̕������k�ɗ����܂����B������8�l���o�����A����ꂽ���ɂ͑҂����Ԃ�����Ȃ��悤�ɂł��邾���킩��₷��������������ł��B�킩��₷�������ł��傤���H�ǂ��ł������H�ʐ^�͘L������B�������Ԃ̃u�[�X�ł��B�j�q�̓~�̐����ƁA���ł͎�Ȃ�����҂̕��ɂ��b�����Ă��܂��B

�@���肵�������ɂ͈��Ԃ̃|�X�^�[��w�Z�̂��Ƃ��悭�킩��ʐ^�A�p���[�|�C���g�ɂ��f���A�����̓W���ȂǕ����Ղ̓W���̂悤�ȕ��@�ŁA������p�x���爰�ԍ��Z��m���Ă��炤�H�v�����܂����B���ԃO�b�Y�̓N���A�[�t�@�C���ƃv���X�`�b�N�̒�K������̂ł����A������5�F�̃N���A�[�t�@�C�������Q�����w�ɂ��Ă������������ɂ��n�����܂����B�s���N�̃t�@�C������Ԑl�C�ł����B�ȒP�ɂ͂ł��܂��A���M������S���A�V���[�v�y���V���A���~���A�m�[�g�Ȃǂ̈��ԃO�b�Y������Ă͂ǂ����낤���Ƃ����悤�ȈĂ��o�Ă��܂����B

�@�P���߂�����͑̈�قŎ�����20���Ԉ��ԍ��Z�̐��������܂������A�p���[�|�C���g�̎g�������܂����āA���܂��`��������ǂ������M������܂���B�������������������ɂ͐\����܂���ł����B���܂肤�܂��`����Ă��Ȃ���A�ǂ������ł��{�Z�֗��Ă��������A�w�Z�̗l�q�����Ă������������Ǝv���܂��B�܂��d�b�Ȃǂł��킩��Ȃ����Ƃɂ͂������ł���Ǝv���܂��B

�@�{�Z�̎��̃I�[�v���X�N�[���͂P�P���P�T��(�y)�ł��B�܂��\���݂̊��Ԃ�����܂��̂ŁA�\����ł��������B�z�[���y�[�W��g�т���̐\���݂��ł��܂��B�z�[���y�[�W�������Ȃ����������܂�����A�d�b�����������Ɛ\���ݕ��@�����`�����܂��̂ŁA���̂悤�ȕ����������ł�����d�b�����Ă�������悤�ɒm�点�Ă����Ă��������B��낵�����肢���܂��B�J�̒��A�����ꂢ�����������͂ǂ������肪�Ƃ��������܂����B

122 �I�[�v���X�N�[�����J�Â��܂��� 2008�N10��04��(�y)

�@�����͒�����A���_���w�Z�̑̈�Ղ����w�����Ă��������܂����B���w�Z�̑̈�ՂƂ����̂́A��͂����悹�Ă���������������w�Z�̑̈�ՂƂ��{�Z�̑̈�ՂƂ�����ĂȂ��Ȃ����͂̂�����̂ł����B�j�����͂��ꂼ��̃`�[���̃p���[�̂Ԃ��荇���Ƃ��������ŁA�݂�Ȉꐶ�����ł����B���낢��ȑ̈�Ղ����w�����Ă��炤�̂��Ȃ��Ȃ��������낢���̂ł��B

�@�����͒�����A���_���w�Z�̑̈�Ղ����w�����Ă��������܂����B���w�Z�̑̈�ՂƂ����̂́A��͂����悹�Ă���������������w�Z�̑̈�ՂƂ��{�Z�̑̈�ՂƂ�����ĂȂ��Ȃ����͂̂�����̂ł����B�j�����͂��ꂼ��̃`�[���̃p���[�̂Ԃ��荇���Ƃ��������ŁA�݂�Ȉꐶ�����ł����B���낢��ȑ̈�Ղ����w�����Ă��炤�̂��Ȃ��Ȃ��������낢���̂ł��B�@�ߌォ��͖{�Z�̃I�[�v���X�N�[���ł��B�w�Z�̎��Ƃ�I���̐��������łȂ��A�����̃t�@�b�V�����V���[��̌����ƂȂǐ��肾������ŁA���w�ɂ��Ă��ꂽ200�l�]��̒��w�����{�Z�̊y�������悭�킩���Ă����������Ǝv���܂��B�ŏ��ɂ������ł����b�������̂ł����A���Z��I�ԂƂ������Ƃ͑�Ϗd�v�Ȃ��Ƃł��B���ꂩ��3�N�Ԃ̍��Z�������Ӌ`�̂�����̂ɂȂ邩�ǂ��������łȂ��A���ƌ�̐i�H�����܂��Ă��邩��ł��B���̈Ӗ��ł��A�������莩���ɂ��������Z��T���Ăق����Ǝv���܂��B�ی�҂̕����q������̎��ƍ��Z�I�тő�ς��Ǝv���܂����A�������葊�k�ɏ���Ă����Ă������������Ǝv���܂��B���Z��������ɑI�Ԃ̂��͓�����Ƃł����A���������̃I�[�v���X�N�[���ȂǂɎQ�����āA��y�̗l�q�A�搶�̗l�q�A�������̗l�q�A�͋[���Ƃ̗l�q�Ȃǂ��ώ@���āA���̊w�Z�̂����Ă���I�[���Ƃ��������͋C���������芴���Ă��������B���́u�����v���炻�̍��Z���K�������ɍ����Ă��邩�ǂ����͊�������͂��Ȃ̂ł��B���Z�̖��O�ł͂Ȃ��A���Z�̂��I�[�����厖���Ǝv���܂��B�܂��A�s���������Z������������A���̍��Z�Ɏq������w�����Ă���ی�҂̕���������b���Ă��������B�N�`�R�~�Ƃ����̂����Z�I�тɂ͖��ɗ��͂��ł��B�܂��A�z�[���y�[�W�̍X�V�̉Ȃǂ��A���̊w�Z��ǂ����Ă������Ƃ����搶�̎v�����`����Ă��Ė��ɗ����̂��Ǝv���܂��B�����͊w�Z�s���Ȃǂŗ���Ȃ����������A11���ɂ���2��ڂ̃I�[�v���X�N�[�����J�Â��܂��̂Ő���\������ł��������B�ʐ^�͍ŏ��̑S�̉�ŁA���k��̖�삳���k��̐��������Ă���Ă���Ƃ���ł��B

�@�����͐Q���썂�Z��2�w��S�̂̊w�Z���������܂��B������̕��ɂ����ԍ��Z�̃u�[�X��݂��܂��̂ŁA����Ƃ����z�����������B

121 ���]�Ԓʊw�̂��� 2008�N10��03��(��)

�@��ӁA�Q����s�ݏZ�̕����烁�[�������������܂����B�X���̒�����ɁA�{�Z�̐��k�̉^�]���鎩�]�ԂƂԂ����Ď��Ŗo���ꂽ�����ł��B�Ĕ��h�~�ɗ͂����Ăق����Ƃ̂��Ƃł����B�ԐM�������Ă����������̂ł����A�A�h���X�s���Ŗ߂��Ă��܂����̂ł��̏����Ă��l�т����悤�Ǝv���܂��B�����f�����������Đ\����܂���ł����B

�@��ӁA�Q����s�ݏZ�̕����烁�[�������������܂����B�X���̒�����ɁA�{�Z�̐��k�̉^�]���鎩�]�ԂƂԂ����Ď��Ŗo���ꂽ�����ł��B�Ĕ��h�~�ɗ͂����Ăق����Ƃ̂��Ƃł����B�ԐM�������Ă����������̂ł����A�A�h���X�s���Ŗ߂��Ă��܂����̂ł��̏����Ă��l�т����悤�Ǝv���܂��B�����f�����������Đ\����܂���ł����B�@���Z���Ɍ��炸�A�Ⴂ�l�̉^�]���鎩�]�Ԃ͔��Ɋ댯�ȏꍇ�����X����܂��B�M�������A��l���A�P�����^�]�A�����A���]�Ԓʍs�\�̎w�肪����Ă��Ȃ�������̉^�]�A�����щ^�]�ȂǁA�������悭����������^�]�ł����A���H��ʖ@�̉����ł����̉^�]�͂��ׂĈᔽ�^�]�Ƃ��Č����̑ΏۂɂȂ�܂����B�{�Z�ł��A���x�����ӊ��N���A�ᔽ�^�]�����Ȃ��悤�ɒ��ӂ����Ă��܂��B�Ƃ��낪�A�ᔽ�^�]�ł͂Ȃ��̂ł����A�Ⴂ�l�̉^�]�łЂ�Ђ₷�邱�Ƃ������ł��B���Ƃ��u���s�҂̂�������ǂ������v�u�M���̂Ȃ������Ȍ����_�ւ̔�яo���v�u�o�b�N���Ă���Ԃ̂��������}���Œʉ߂���v�ȂǕs���ӂ⑼�l�̂��Ƃ��l���Ȃ��^�]���ڗ����܂��B��������Z�̕�����ŁA�҃X�s�[�h�őO�̕��s�҂̂�������ǂ������Ă������]�Ԃ����܂����B���s�҂����ƂP�O�������炢�E�֊������A�Ԃ����đ傯���ɂȂ�Ƃ���ł����B

�@���Z���͂܂��قƂ�ǂ̐��k���^�]�Ƌ��������Ă��Ȃ��̂ŁA���K���Ŏ��n�̉^�]�P���������Ƃ�����܂���B���\�����Ċ댯���������^�]���A�Ȃ��Ȃ��ł��Ȃ��̂������ł��B���\�����ĉ^�]����Ƃ����̂͊�������قǓ�����Ƃł͂Ȃ��̂ł����A���ɒ��}���ł���Ƃ��ɂ͒��ӂ����낻���ɂȂ��Ă��܂��悤�ł��B�ł������@��𑨂��Đ��ǂމ^�]�ɂ��Ă̘b�����āA��ʈ��S����̌[���ɂ����肽���Ǝv���܂��B�ʐ^�͐��k�̓o�Z���i�ł��B�f���Ă��鐶�k�͏�̕��͂Ƃ͒��ڊW����܂���B�{�Z�͎��]�Ԃł̓o�Z����V�O%���߂܂��B���Ȃ艓���Ƃ��납�玩�]�ԂŒʊw���Ă��鐶�k������̂ŁA���̂��N�����Ȃ��悤�ɉ��x���J��Ԃ����ӂ����Ă������Ǝv���܂��B

120 ������k������I��������܂��� 2008�N10��02��(��)

�@�����͂U���ڂɌ�����k������I���Ɛ��k�������܂����B�����I���͖����|�X�g�̐��Ɠ��������Ґ��ł����̂ŐM�C���[�ł��B���ꂩ��̕������~�X�q�ׂĂ���܂����B����̐��k��͑O���قǂ͖Z�����Ȃ��悤�ł����A���k�̑�\�Ƃ��ĐF�X�Ȃ��ƂɎ��g��łق����Ǝv���܂��B�P�P���U��(��)�ɂ͑�p���獂�Y�s�����������H�ƐE�Ɗw�Z�̐��k����T�O�l�{�Z�ɂ���Ă��܂��B�O���̍��Z���Ƃ̌𗬂̌v������k��𒆐S�ɂ��Ă��炤���ƂɂȂ肻���ł��B

�@�����͂U���ڂɌ�����k������I���Ɛ��k�������܂����B�����I���͖����|�X�g�̐��Ɠ��������Ґ��ł����̂ŐM�C���[�ł��B���ꂩ��̕������~�X�q�ׂĂ���܂����B����̐��k��͑O���قǂ͖Z�����Ȃ��悤�ł����A���k�̑�\�Ƃ��ĐF�X�Ȃ��ƂɎ��g��łق����Ǝv���܂��B�P�P���U��(��)�ɂ͑�p���獂�Y�s�����������H�ƐE�Ɗw�Z�̐��k����T�O�l�{�Z�ɂ���Ă��܂��B�O���̍��Z���Ƃ̌𗬂̌v������k��𒆐S�ɂ��Ă��炤���ƂɂȂ肻���ł��B�@�����I���̌�͐��k����ŁA�O���̐��k��̂��ꂼ��̈ψ���̑���������A���܂��������_�A���ȓ_�A���ꂩ��̉ۑ�Ȃǂ��܂Ƃ߂ďq�ׂĂ���܂����B���̌o�������w�Z�̒��ŁA���k��̑������v�����g�ŏo�����肷�邱�Ƃ͂����Ă��A���k�S���̑O�Ŕ��\����Ƃ������Ƃ͏��߂ĂŁA�Ȃ��Ȃ��悢���@���Ɗ����܂��B�݂�Ȃ̑O�Ŕ��\���邽�߂ɂ͂������肵�����e�������K�v������A���̂��߂ɂ͂������肵�������┽�Ȃ��K�v�ɂȂ邩��ł��B���͂ɂ���Ƃ��Ƃɂ͎c��܂�����������ςȂ���Ƃ����Ƃ���������āA���܂�ᖡ�����ɕ��͂ɂ��Ă��܂����Ƃ����X�ɂ�����̂ł��B

�݂�Ȃ̑O�Ő����o���Ĕ��\����Ƃ����̂͂������g�����ƂŁA���������\���Ă��ꂽ�l�A���k��̗�����������l�́A���ꂼ���]�O���t����ϊ������������낤�Ǝv���܂��B

119 ���Ԍ��J�u���̂��ē� 2008�N10��01��(��)

�@�P�O���ɓ���܂����A�Ɠ��������o���Ŏn�߂܂��B�R�N���͎������ԋ߂ɔ����Ă��܂����B�Q�N���͏C�w���s���I����āA���Ƃ͏W�����ĕ����鎞���ł��B�P�N�����������I����āA���낻��g�����ĕ����n�߂Ȃ��Ƃ����܂���B���N�͗�N�ɂȂ������������Ȃ����̂ŁA���̏H�͊w�K���Ƃ��Ă��ō����Ǝv���܂��B

�@�P�O���ɓ���܂����A�Ɠ��������o���Ŏn�߂܂��B�R�N���͎������ԋ߂ɔ����Ă��܂����B�Q�N���͏C�w���s���I����āA���Ƃ͏W�����ĕ����鎞���ł��B�P�N�����������I����āA���낻��g�����ĕ����n�߂Ȃ��Ƃ����܂���B���N�͗�N�ɂȂ������������Ȃ����̂ŁA���̏H�͊w�K���Ƃ��Ă��ō����Ǝv���܂��B����ȏH�Ɏs���J���u���̂��Љ�ł��B�{�Z�ɂ����鍑��̎R�{�j��搶�͊����̌����ƂŁA���������̑��l�҂Ƃ���ꂽ�̔����(�����ّ�w���_����)�̍Ō�̒���q�Ƃ�����搶�ł��B�����ɂ��Ă̍u���⒘��������A�����̐��藧���ɂ��āA�݂̂��́u�v��������e���r�v�ɂ����N�̂T���Q�R���ɏo������܂����B�܂����_�Ђ���u�_�l�����ꂽ���������v�Ƃ����{���o�ł����ȂǁA�����ɂ��Ă��܂��܂Ȋ��������Ă����܂��B

���̎R�{�搶���u�t�ɂ��āA������a���̔閧��Ƃ����e�[�}�łQ��̍u�����J�Â��܂��B�P�O���P�P��(�y)�P�O:�O�O�`�P�P:�R�O�ƂP���R�P��(�y)�P�O:�O�O�`�P�P:�R�O�̂Q��ł��B������̐��藧������A�����Ñ�̐l�X�̂䂽���Ȑ��_��Nj����Ă䂫������Ɛ搶�͂���������Ă��܂��B��������{�Z�̉�c���ŊJ���܂��B�����̂�����͂e�`�w�ł��\�����݂��������B�e�`�w�ɂ͕K����s���u����]�ƋL�����@�����@�Z���@�A���棂������āA���̔ԍ��ɑ��M���Ă��������B���ԍ��Z�e�`�w�@�O�U�|�U�X�X�V�|�P�O�T�S

118 ���̂o�s�`�ʊw�w�����n�܂�܂��� 2008�N10��01��(��)

�@�P�O���ɓ���܂����B�������o�s�`�̐��k�w���ψ���̕��X�ɒʊw�w�������Ă��������Ă��܂��B�W���P�T�����납��{�邪��I���W���R�O���߂��܂ŁA����ƒʗp��ɂ��ꂼ��Q���������Ă��������Ă��܂��B�ی�҂̕����u���͂悤�������܂��v�Ɛ�����������ƁA����͂悤�������܂���Ɠ����鐶�k�������̂ł����A���ɂ͂܂������m��������čs���߂��鐶�k�������āA�u������������v�Ƃ����ȒP�Ȃ��Ƃ�蒅������̂��Ȃ��Ȃ�������̂��Ɗ����܂��B����͂悤�������܂���ƕԎ�������̂��Ƃꂭ�����Ƃ������k�������̂ŁA��T�ɕԎ������Ȃ����k����V��m��Ȃ��Ƃ͌����܂��A��͂肠�������Ă��������Ă���ی�҂̕��ɑ��āA����Ȑ��k���ȂƊ����܂��B

�@�P�O���ɓ���܂����B�������o�s�`�̐��k�w���ψ���̕��X�ɒʊw�w�������Ă��������Ă��܂��B�W���P�T�����납��{�邪��I���W���R�O���߂��܂ŁA����ƒʗp��ɂ��ꂼ��Q���������Ă��������Ă��܂��B�ی�҂̕����u���͂悤�������܂��v�Ɛ�����������ƁA����͂悤�������܂���Ɠ����鐶�k�������̂ł����A���ɂ͂܂������m��������čs���߂��鐶�k�������āA�u������������v�Ƃ����ȒP�Ȃ��Ƃ�蒅������̂��Ȃ��Ȃ�������̂��Ɗ����܂��B����͂悤�������܂���ƕԎ�������̂��Ƃꂭ�����Ƃ������k�������̂ŁA��T�ɕԎ������Ȃ����k����V��m��Ȃ��Ƃ͌����܂��A��͂肠�������Ă��������Ă���ی�҂̕��ɑ��āA����Ȑ��k���ȂƊ����܂��B�@���͂S������قږ����ʗp�傩����ɗ����Ă��܂��B�ċx�ݑO�܂ł͂W���Q�T���̗\����߂��Ă����������鐶�k�͔��ɏ��Ȃ������̂ł����A�����̂Ƃ���W���Q�T���̗\��ƂR�O���̖{��̊Ԃɖ�������鐶�k�������Ă��Ă��܂��B�����������łȂ��A���̂��됶�k�����ԂɃ��[�Y�ɂȂ��Ă��Ă���悤�ł��B���߂�ꂽ���Ԃ̂T���O�ɂ͏W�܂�Ƃ����̂��c�̂ł̍s���̑匴���ł����A�W�����Ԃ��肬��ɏW�܂鐶�k�A�P�`�Q���x��Ă��鐶�k�������Ă���悤�Ɋ����܂��B�����������[�Y���͂��킶��ƃW���u�̂悤�Ɍ����Ă��āA���u���Ă����Ǝ��Ԃ��̂��Ȃ����ԂɂȂ��Ă��܂����Ƃ����肦�邱�Ƃł��B�܂������̐��k�͎��Ԃ����A���������ł��Ă���̂ł����A����[�Y����Ƃ����͓̂`���a�̂悤�Ȃ��̂ŁA�����ɐl�ɂ����Ă��܂��܂��B��������̐l�ɖ�������O�ɁA�������Ƃ����ʂŏ������߂Ă����Ȃ��Ƃ����Ȃ��Ɗ����Ă��܂��B

�����͏������Ƃ������̂ŁA������e�����߂ď����܂��B