216 今日は本の紹介 2009年02月27日(金)

私は本来は地理が専門ですが、30年近くの間に日本史の授業もかなりしてきました。日本史は小学校から勉強しますが、昭和が終わってから20年以上になると、どんどん分量が増えてきてとても1年では終わらないようになってきています。私が生まれた頃は第二次大戦で日本が負けて、ようやくサンフランシスコ講和条約が締結されて日本が占領下から独立した頃です。私の生まれた頃のことももうすでに歴史の授業の対象になっているのですから分量が増えて当然です。

私は本来は地理が専門ですが、30年近くの間に日本史の授業もかなりしてきました。日本史は小学校から勉強しますが、昭和が終わってから20年以上になると、どんどん分量が増えてきてとても1年では終わらないようになってきています。私が生まれた頃は第二次大戦で日本が負けて、ようやくサンフランシスコ講和条約が締結されて日本が占領下から独立した頃です。私の生まれた頃のことももうすでに歴史の授業の対象になっているのですから分量が増えて当然です。だから歴史の教科書は原始から重要な部分だけの流れになっています。その流れを追うだけでもとても分量的に1年ではカバーしきれないのですから、教科書に登場する人々についてその人の人となりや、考え方や行動様式について話しをする時間はとてもありません。歴史教科書の中では人は止まっていて、自由に動いていないのです。その部分をカバーしてくれるのが歴史小説です。歴史小説や時代小説というジャンルだけでもたくさんの作家が、様々な本を書いています。よく読まれているのは司馬遼太郎ですし、フィクションですが非常に生き生きと人が動いているのは池波正太郎や藤沢周平などがあります。文庫本で何冊もあるのでどれから読んでもおもしろいです。荒唐無稽な時代小説という点では山田風太郎もおもしろい本です。しかし、私にとっての歴史小説の一番は臼井吉見の「安曇野」です。あまり知られていない小説ですが東京の新宿にある「中村屋」という老舗のカレー屋(といっても、かなり高級な店で、心斎橋にも店があります)の主人夫婦を主人公に、その夫婦を取り巻く信州出身の人々を中心に明治から昭和にかけての歴史がながれて行きます。日本史の授業で名前だけを知っている人々がその中で考え悩みながら自由に動いています。フィクションが入っているのですがフィクションに感じない、今私の目の前で歴史が動いていると感じる一冊です(といってもかなり分厚い文庫本で5巻もあります)。もう一つ紹介したいのは橋本治「双調 平家物語」です。「平家物語」の現代語訳という形をとっていますが、実際には平家が出現するずっと前、古代から平家が滅びるまでの時代小説です。これは単行本で14巻もあってとても読むのに時間がかかりますが、読み出すと止まらなくなります。

歴史が好きな人がいたら、一度読んでみてください。日本史の授業で名前だけ知っている人が名前だけでなく人格をもって目の前に現れるというのが、これらの本の楽しいところです。

215 入試が終わりました 2009年02月26日(木)

前期入試が終わりました。学力検査の火曜日は朝から小雨、面接の水曜日は朝から本降りになってしまいました。通いなれない学校へ傘をさして登校するのはちょっと辛かったかもしれませんが、みんな同じ条件ですから仕方のないことです。インフルエンザが流行っていて体調の悪かった人もあると思いますが、日頃の力は発揮できたでしょうか?高校のほうは、入試の採点や点検などで発表まで気の抜けない日が続きます。入試の日は1,2年生は登校禁止でしたが、今日からは学年末考査が始まり、先生方は入試の仕事と学年末考査の採点や成績算出が同時進行で、ますます気の抜けない日が続いています。どちらも、間違いのないように慎重にしかし迅速にしなければなりません。

前期入試が終わりました。学力検査の火曜日は朝から小雨、面接の水曜日は朝から本降りになってしまいました。通いなれない学校へ傘をさして登校するのはちょっと辛かったかもしれませんが、みんな同じ条件ですから仕方のないことです。インフルエンザが流行っていて体調の悪かった人もあると思いますが、日頃の力は発揮できたでしょうか?高校のほうは、入試の採点や点検などで発表まで気の抜けない日が続きます。入試の日は1,2年生は登校禁止でしたが、今日からは学年末考査が始まり、先生方は入試の仕事と学年末考査の採点や成績算出が同時進行で、ますます気の抜けない日が続いています。どちらも、間違いのないように慎重にしかし迅速にしなければなりません。入試問題は翌朝の朝刊各紙に発表されていますので、自分で答えを合わせて大体何点ぐらい取れているのか見当がつくと思います。よくできたと思う人は発表を楽しみに待っているでしょうし、できなかったと悔しがっている人は発表を見に行くのがちょっと怖いだろうと思います。できなかったと思っていても、発表の日に自分の受検番号があったらその喜びは一入だろうと思います。

このあとも後期入試があって3月の末にはほとんどの人の進学先が決まります。今から4月からの新しい生活に向けて心の準備を始めておいてください。本校は3月3日の合格発表のあと、3月7日(土)の合格者登校の他、中学校の卒業式が終わってから3月16日(月)、17日(火)と3月中に合計3回の登校日があります。高校での学習に必要な物品購入の他、高校での学習方法などについて話しをする登校日なので必ず出席してください。芦間高校には色々な学校行事や部活動など楽しいことがいっぱいあります。十分に高校生活を楽しんでくれたらいいのですが、「高校には勉強するために進学したのだ」ということを忘れないようにしてください。ここが重要なポイントです。このポイントを合格と同時によく忘れてしまっている人があるのです。

合格発表まであと5日。さあどうでしょうか?

214 PTA行事と入試準備 2009年02月23日(月)

土曜日はPTA主催の花植えがありました。3年生の卒業に向けて、玄関前のプランターにパンジーなどたくさんの花を植えていただきました。金曜日に雨が降って土が軟らかくなっていた上に当日は天気もよく、比較的暖かかったので花植えには最適の気候だったようです。今玄関前は花がいっぱいになっています。

土曜日はPTA主催の花植えがありました。3年生の卒業に向けて、玄関前のプランターにパンジーなどたくさんの花を植えていただきました。金曜日に雨が降って土が軟らかくなっていた上に当日は天気もよく、比較的暖かかったので花植えには最適の気候だったようです。今玄関前は花がいっぱいになっています。日曜日は同じくPTA主催で料理教室がありました。20人近くの方に集まっていただいて、肉まんを作りました。教養委員会は陶芸教室やパソコン教室、遠足など今年も色々な企画をしてきましたが、今年度の締めくくりが料理教室で、参加者全員で楽しく肉まんを味わわれたようです。私は土日は私用があって両日とも参加できませんでした。申し訳ありません。

さて

今日の午後からは1,2年生を下校させて入試の教室準備です。明日は前期入試、明後日は面接です。受検生全員の受検環境が異ならないように配慮して、無事終えたいと思います。

前期入試を受検する人は、いよいよ始まります。今日はあれこれ心配しないで早く寝て、明日朝寝坊をしないようにしてほしいと思います。人間の頭は起きてすぐにはうまく働きません。起きてから最低でも1時間は必要です。また朝ごはんを食べて、頭に糖分を供給しておいてやるのも必要なことです。明日朝の集合時間は確認しましたか?集合時間より早く行くのはあたりまえですが、あまり早すぎても待ち時間が長くなるばかりで体調を崩す原因になります。また自分は本番に弱いとか、緊張してあがってしまうとかいう人は、あまり早く来すぎると余計に緊張してしまいますので、集合時間の10〜15分前ぐらいがちょうどいいのではないかと思います。本校は地下鉄守口からは徒歩約5分、京阪守口市からは徒歩約10分ですが、通いなれた道ではないので道に迷うことも計算して、それぞれ+10分かかると計算したらよいと思います。テストを受けるだけでなく、到着時刻から逆算して、家を何時に出るかを考えておくことも入試の大事な要素です。遅刻しそうになってあわててしまうというのは、その時点で受検に失敗しています。

明日は落ち着いて学力検査を受けてください。

明日と明後日は入試のため、「校長だより」はお休みします。

213 今日もことばについて 2009年02月20日(金)

昨日、キャッチコピーのことを書いたので今日もことばについて。

昨日、キャッチコピーのことを書いたので今日もことばについて。高校生に限らず、このごろの若い人たちの語彙の数が減っているのが気になります。語彙の数が少ないから、ことばを選んで話せない、ことばを選ぼうとしても選ぶことばを持たないので、知らず知らずに相手を傷つけてしまうことばを発してしまうということがよくあるのだと思います。それに、メールでのやり取りが増えていることも語彙不足の原因だと思います。絵文字などでことばを使わずに感情を示してしまうので、語彙が足りなくてもあまり不自由しないということになるのだろうと思います。また、電話やメールは相手の顔が見えないので、相手がどのように感じて話しているのか、聞いているのかがわからないところで会話が進んでいます。相手を見ないで会話をするのは、よほど相手のことがよくわかっているか、あるいは全く事務的な伝達かのどちらかなら成り立つと思うのですが、それ以外の場合には感情の行き違いや誤解が生まれることも多いだろうと思います。 相手を傷つけるようなことばをメールで発信して、傷つけたことを自覚していないということがネットや携帯メールでの差別やいじめなどの大部分ではないかと思います。どれだけネットでの差別やいじめがいけないと言っても、差別したこと、いじめたことを自覚していなければなくなりません。

コミュニケーションの方法が「話す」か「書く」しかなかった時代は、話すことばがうまく見つからない時は無理にことばにしなくてもコミュニケーションがとれました。それは誰もが話すというコミュニケーションの方法をわかっていたからなのですが、今の人たちは語彙の少ない中で「何かことばにしなければならない」という強迫観念を持っているような気がします。また、語彙の数が少ないので、感情をことばで説明できずに感情がそのまま行動につながることも増えているような気がします。簡単にキレたり、ひどい場合には他人にけがを負わしたり、殺したりする短絡的な行動が増えているのも、ことばの少なさが大きな要因の一つになっているのではないかと思います。

何をすればよいのか?私は小さい子どものころからの話す訓練と書く訓練だろうと思います。特に声に出して相手の目を見ながらの会話と音読だろうと思います。中学校でも高校でも常に声を出して読むという作業を継続することが大事なのではないかと思います。声に出して話すことと、読むことがなければ語彙は増えないと思います。声を出すことは気持ちを安定させる効果もあると思います。「本を読みなさい」ではなく、「声に出して本を読みなさい」だと思います。音読は公共の場所ではむずかしいですし、家庭でも自分の部屋を持たない子どもにとってはむずかしいかもしれません。そこで学校の役割が重要になります。声に出して読む環境、声に出して読む授業をもっと取り入れていく必要があるように思います。(写真は先日のジョブクエスト発表会、生徒が自分のことばで発表しています)

「書く」ことについては何度も文章を書くことしかないと思います。例えば感想文、「○○○○というところがおもしろかった」としか書けない人も多いと思います。修学旅行のことを書いた高校生の作文で「修学旅行で○○へ行って、次に□□へ行って、楽しかった」というのを見たことがあります(実際にはもう少し分量は多いのですが、内容を要約するとこれだけです)。小学1年生でも書ける作文を高校生になっても繰り返している、しかもこの生徒はそれほど成績が悪いわけではなく、数学や理科などは学力的に十分に大学進学する力を持っている。もっと修学旅行について色々な感想を持っているのだと思いますが文章にならない。「書く」という訓練を小さいときからしてこなかった成果?です。誰か好きな作家の文体を真似るとかという背伸びもない。

学力という議論をするとき、「語彙力」ということもしっかり抑えなければいけないと思います。

212 生徒から募集した芦間のキャッチコピーが集まりました 2009年02月19日(木)

3年生が卒業しない前に3年生も含めて全校生から「芦間高校のキャッチコピー」を募集しました。38通の応募がありました。応募してくれた生徒は芦間高校のことが大好きな人だろうなと思います。今審査中ですが、よい作品は表彰して、来年度から本校の広報の様々な場面で使わせてもらおうと思っています。とてもよくできたコピーもあって、本校の生徒は「こういうことを考えさせると、おもしろい才能を発揮するな」と感心しています。オバマ大統領の「Yes We Can」は必ずあるだろうと思っていたのですが、案の定ありました。

3年生が卒業しない前に3年生も含めて全校生から「芦間高校のキャッチコピー」を募集しました。38通の応募がありました。応募してくれた生徒は芦間高校のことが大好きな人だろうなと思います。今審査中ですが、よい作品は表彰して、来年度から本校の広報の様々な場面で使わせてもらおうと思っています。とてもよくできたコピーもあって、本校の生徒は「こういうことを考えさせると、おもしろい才能を発揮するな」と感心しています。オバマ大統領の「Yes We Can」は必ずあるだろうと思っていたのですが、案の定ありました。ことばというのは非常に重要な広報のためのアイテムです。「Yes We Can」のようにシンプルなことばを効果的に使うことでイメージが大きくアップします。説明口調にならないシンプルなことばというのが非常に重要なことだと思います。

世の中には非常によくできた企業や商品のキャッチコピーがたくさんありますが、企業や商品の場合はやはり名前というのが重要な要素です。商品名が入らない有名なコピーでは「亭主元気で留守がイイ」とか「24時間 戦えますか?」等がありますが、やはり名前と一緒に私たちが覚えてしまっているコピーは名コピーだと思います。例えば「あしたのもと」といわれると[AJINOMOTO]だとわかる、「それにつけても」と歌いだすとほとんどの人が「おやつはカール」と続ける、大阪では「関西電気保安協会」は必ず「保〜安協会」と歌がつく、40歳台以上の人はたいてい「パルナスの歌」を知っているなどは、ほとんどみんなの頭にすり込まれているコピーの成功例だと思います。

芦間のコピーは「芦間」という学校名を使わずに、「芦間らしさ」を表わせたらいいなと思います。たくさんの人にキャッチコピーと「芦間」という学校名が結びついてくれれば大成功なのですが、うまくいくでしょうか。優秀作品はこの欄でも紹介したいと思います。

211 出願2日目 2009年02月18日(水)

昨日の前期入試の志願者数が今日の朝刊に発表されています。総合学科は一般的に女子の人数が多いようですが、本校は男子73人、女子256人で女子が男子の3.5倍になっています。これまでとあまり変わらない傾向のようです。今日も受付があります。しかし、昨日だけで昨年の志願者数を上回ったので、少しは広報活動の効果があったのではないかなと思っています。合格するようにあと1週間しっかり勉強してください。

昨日の前期入試の志願者数が今日の朝刊に発表されています。総合学科は一般的に女子の人数が多いようですが、本校は男子73人、女子256人で女子が男子の3.5倍になっています。これまでとあまり変わらない傾向のようです。今日も受付があります。しかし、昨日だけで昨年の志願者数を上回ったので、少しは広報活動の効果があったのではないかなと思っています。合格するようにあと1週間しっかり勉強してください。前期入試は概ね男子より女子の出願が多いようです。専門学科や総合学科、総合選択制など自分の進路をある程度考えている人のほうが有利だと思われている学科の入試が前期にかたまるので、女子のほうが多いのだという分析があります。男子より女子のほうが先のことをしっかり見据えていて、男子は高校へ入ってから進路が決められる普通科志向が強い。それで前期は女子のほうが多いのだというのですが、当たっているのかどうかはよくわかりません。例えば理数科や国際教養科などは入学前からコースが決まっていますが、総合学科や総合選択制は1年生のカリキュラムはほとんど共通科目で、2年生から選択科目を決めます。つまり普通科とそれほどかわらないということです。系列やエリアの名前で早くから進路が決まっていないとダメだと考えている人が多いようなのですが、入学してから系列やエリアが決められるという点で普通科より有利なのです。また、選択科目が普通科よりずっと多いという点でも、総合学科や総合選択制のほうが柔軟に自分の進路に対応しやすいのですが、その情報が伝わっていないのだと思います。来年はもっと広報活動に力を入れて「専門学科より普通科より自分の進路希望に柔軟に対応できるよ」ということをもっと広く知らせたいと思います。

本校では1,2年生は来週から学年末考査が始まります。大学受験の3年生も定期考査の1,2年生も、高校入試の中3生もテストが終わるまであと少し、気を抜かないでほしいと思います。テストから解放されたら何をしようか?気分転換に考えておいてください。

210 受付が始まりました 2009年02月17日(火)

今日から前期入試の受付が始まりました。午前中は中学校の授業があるので、毎年出願者は少なく、午後から多くなります。受付の当番の先生方も、午前中はゆったりとしていますが、午後はたくさん来る生徒の志願書の点検と受験票の発行で大忙しです。まちがいのないようにしっかりポイントをチェックして受験票を渡していきます。隣室で志願書をPCに入力する担当者も、午後は大忙しです。

今日から前期入試の受付が始まりました。午前中は中学校の授業があるので、毎年出願者は少なく、午後から多くなります。受付の当番の先生方も、午前中はゆったりとしていますが、午後はたくさん来る生徒の志願書の点検と受験票の発行で大忙しです。まちがいのないようにしっかりポイントをチェックして受験票を渡していきます。隣室で志願書をPCに入力する担当者も、午後は大忙しです。出願に来る中学生の人たちはかなり緊張しているようです。「○○中学校の□□です。よろしくお願いします。」と言って、受付の担当者に志願書を渡す人も多いのですが、その声からかなり緊張しているのが伝わってきます。受付では緊張していてもいいと思いますが、本番ではあまり緊張しないようにしてほしいと思います。学力検査も面接も緊張しすぎると普段の力が出ません。緊張しないでリラックスする自分なりの方法を考えておいてください。

学力検査や小論文で問題用紙が配られると何も見ないで解答し始める人があります。時間がないので急いでいるのはわかりますが、必ずまず問題全体を見渡してください。これは得意な分野だ、この問題は苦手な分野だと問題全体の解答順を考えて始めてください。あらかじめ問題全体を見渡しておくことで、余裕が生まれます。ある実験で数学の力が同じぐらいの高校生を二つの班に分けて、A班はやさしい問題から順に並べたテストを受ける、B班は難しい問題から並べたテストを受ける、ただし問題は並べ替えてあるだけでどちらも同じ。というテストをしてみると、難しい問題から並べた方の平均点がかなり低くなったという結果が出ているようです。頭から問題にとりかかる人が多いからこのような結果になるのです。問題全体を見てから始めると時間が足りないように思うかもしれませんが、急がば回れです。ただし、昨年の入試の問題などを使って問題全体を見渡す練習を必ず家でしておいてください。小論文もすぐ書き出すのではなくて、何を書くのかを必ず頭の中で整理してから書き始めてください。

問題を見渡したり、頭の中で整理してから小論文を書いたりするのは、当日落ち着いていなければできません。あせらないで、落ち着いて、リラックス リラックス!

受付は明日もあります。9時〜16時です。

209 吹奏学部のコンサート 2009年02月16日(月)

先週の土曜日(14日)門真市民会館ルミエールホールで吹奏学部の定期演奏会がありました。部員は女子ばかりで20名ほどしかいないので小編成の吹奏楽ですが、一生懸命練習した甲斐があって楽しいコンサートになりました。3年生が引退したあと、1,2年生だけの演奏を一度聴いてまだまだだなと感じていたのですが、それから時間がたって、大変うまくなっているのにびっくりしました。お客さんも小ホールがいっぱいになって立ち見が出るほどで、たくさんの方に聴きに来ていただいてありがとうございました。

先週の土曜日(14日)門真市民会館ルミエールホールで吹奏学部の定期演奏会がありました。部員は女子ばかりで20名ほどしかいないので小編成の吹奏楽ですが、一生懸命練習した甲斐があって楽しいコンサートになりました。3年生が引退したあと、1,2年生だけの演奏を一度聴いてまだまだだなと感じていたのですが、それから時間がたって、大変うまくなっているのにびっくりしました。お客さんも小ホールがいっぱいになって立ち見が出るほどで、たくさんの方に聴きに来ていただいてありがとうございました。3部構成で、1部は現役生だけ、2部はお楽しみ演奏会、3部はOG、OBも入っての大きな編成の演奏会でした。1部の現役生だけの演奏も大変うまくなっていてよかったのですが、やはりOB、OGが入って大きな編成になると非常に聴きごたえがあって迫力のある演奏でした。2部は、ジブリのテーマソング集やディズニーの曲のメドレーなどで、客席のペンライト(ピノキオの「星に願いを」)の応援もあって非常に楽しい演奏でした。かわいいミッキーマウス(ミニー?)も登場して、指揮をしてくれました。細かいミスなどはいくつかあるのでしょうが、どの部員も一生懸命演奏していることがこちらにも伝わってきて、聴いていて楽しくなるコンサートで大変よかったと思います。帰るときに「楽しかったな」と思って帰れるコンサートというのは気持ちのいいものです。

吹奏楽だけでなく、どのクラブもみんな一生懸命練習しています。もうすぐ入試が始まりますが、入試を通り抜けて本校に合格が決まったら、ぜひともたくさんの新入生に入部してもらいたいと思います。たくさんの友だちや、様々な経験をすることができる場所として部活動というのは大変重要なところだと思います。吹奏楽部も新入生がたくさん入部してくれて、OB・OGを加えて50人を越える大編成の演奏が聴けたらいいなと思いました。

聴きに来ていただいた方、OG・OBの方みんなありがとうございました。

208 二週にわたって守口小4年生が来られました 2009年02月13日(金)

先週金曜日と今日の2回にわたって、お隣の守口小学校の4年生が本校の看護の体験授業を受けに来ています。先週は見学できなかったので、今日授業を見学させてもらいました。聴診器を使って心音を聞いてみる。三本の指で自分の脈を感じてみる。赤ちゃん(の人形)を抱っこしてみる。オムツを替えてみる。などいくつかの実習をしました。普段はほとんど大人と変わりない高校生を相手にしているので、小学4年生をみるとまだ小さくてかわいいなという印象です。20代の半ばを越えた自分の子どもが小学生のときを思い出しながら授業を見学させてもらいました。

先週金曜日と今日の2回にわたって、お隣の守口小学校の4年生が本校の看護の体験授業を受けに来ています。先週は見学できなかったので、今日授業を見学させてもらいました。聴診器を使って心音を聞いてみる。三本の指で自分の脈を感じてみる。赤ちゃん(の人形)を抱っこしてみる。オムツを替えてみる。などいくつかの実習をしました。普段はほとんど大人と変わりない高校生を相手にしているので、小学4年生をみるとまだ小さくてかわいいなという印象です。20代の半ばを越えた自分の子どもが小学生のときを思い出しながら授業を見学させてもらいました。聴診器で心音を聞くとかなり大きく聞こえるので、どの子どもたちもちょっとびっくりしていましたが、今日見学させてもらった4年4組の子どもたちの1/3の家庭に聴診器があるというのを聞いて、こちらがちょっとびっくりしました。聴診器で冷蔵庫の音を聞いているという人もありました。手首の橈骨動脈で脈を感じましょうという体験でも、いくら触っても脈がわからないという子もいて、小学校で教えるというのもなかなかむずかしいことのようです。「心臓は1分間に何回ぐらい脈を打ちますか?わかる人」と質問すると、たくさんの子どもたちが「はい」「はい」と手をあげて答えようとしてくれます。これは逆に高校ではあまりないことです。私が見学させてもらったのは20分間ほどでしたが、その間は静かで、集中できている子どもが多かったので、先生方がしっかり教えておられるのだと思います。

高校の授業体験をしてどのように感じてくれたか、機会があったら感想をぜひ教えてほしいと思います。看護の体験だけでなく、他の授業でも体験ができればいいなとも思いますが、言葉遣いや板書の文字などがこちらの教員が不慣れでよくわかる体験授業ができるのか少し心配です。

小学4年生にとっては高等学校というのはまだずっと先のことのようですが、あと5年ほどすれば彼らも高校生です。5年たっても私はあまりかわりばえしないと思いますが、小学生が高校生になるのですから子どもたちにとっては劇的な変化です。

今日の体験授業がおもしろかったら、ぜひ5年後には芦間高校に来てください。今度は体験ではなく、生徒として。

207 土曜日に吹奏学部の定期演奏会があります 2009年02月12日(木)

あさっての14日土曜日に本校吹奏楽部が門真のルミエールホール(古川橋から徒歩5分)で定期演奏会を開催します。13:30開場、14:00開演です。定期演奏会に向けて吹奏楽部は一生懸命練習しているようです。楽しい演奏会にしてほしいと思います。私は芦間高校の定演は初めてですが、どんな演奏をしてくれるのか楽しみにしています。

あさっての14日土曜日に本校吹奏楽部が門真のルミエールホール(古川橋から徒歩5分)で定期演奏会を開催します。13:30開場、14:00開演です。定期演奏会に向けて吹奏楽部は一生懸命練習しているようです。楽しい演奏会にしてほしいと思います。私は芦間高校の定演は初めてですが、どんな演奏をしてくれるのか楽しみにしています。 音楽系の部活動にとって定期演奏会というのは一つの区切りなのだろうと思います。できるだけ良い演奏をするために、目標を決めてその日に向かって一生懸命練習する、4月になるとまた新入生が入部してまた新しい気持ちで次の目標に向かって努力する、という繰り返しがだんだん生徒を成長させてくれるのだろうと思います。何かを研究するクラブとは違って、特に吹奏楽部は団体競技の運動部に近いところもあって、生徒の団結力が強いほどよい演奏ができるということがあるだろうと思います。生徒それぞれの助け合いでふだんの力よりずっとよい演奏ができるということもあるということを聞いたことがあります。芦間の吹奏学部の団結力はどうでしょうか?きっとよい演奏をしてくれるだろうと思います。

土曜日の午後ですので、たくさんの方に聴きに来ていただきたいと思います。音楽などあまり聴いたことがない、テレビやCDで音楽は聴くが生演奏では聞いたことがないという方も無料ですのでぜひともお越しください。生演奏というのは意外にはまるもので、例えアマチュアの演奏会でも一生懸命の演奏を聞くとたいへん感激します。生演奏を聞いてから、しょっちゅうプロのクラシックの演奏会に足を運ぶようになったという人も知っています。カジュアルな格好でぜひお越しください。(写真は9月の文化祭のときの吹奏楽部です)

206 やぐも作業所から雑誌をいただきました 2009年02月10日(火)

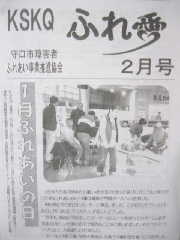

1月21日(水)に3年生の3名の生徒が福祉体験学習で「やぐも作業所」に行かせていただきました。そのときの生徒の感想を載せた「ふれ愛」という雑誌の2月号を守口市障がい者ふれあい事業推進協会から送っていただきました。生徒は障がいのある方と直接接してよい体験をしたようです。3名の感想文が載っていますが、その中の感想文の一つを原文のまま引用します。

1月21日(水)に3年生の3名の生徒が福祉体験学習で「やぐも作業所」に行かせていただきました。そのときの生徒の感想を載せた「ふれ愛」という雑誌の2月号を守口市障がい者ふれあい事業推進協会から送っていただきました。生徒は障がいのある方と直接接してよい体験をしたようです。3名の感想文が載っていますが、その中の感想文の一つを原文のまま引用します。『最初どうしていいのかわからず、すごく困りました。でも一緒に作業しているうちに楽しくなってきて、すごくおもしろかったです。

皆さんの笑顔を見ていたら、こっちも楽しくなりました。

作業所だけど、やっぱり介助がメインなんだろうなと思っていたけど、あくまで自立を支援している所にびっくりしました。作業所の仕事は、役割分担が一人一人にされていて、ほとんどの人が一人でこなせるのをみて、すごいと思いました。

みなさんの笑顔を見て、やっぱりこういう仕事がしたい」と思いました。

とてもいい体験をさせていただきありがとうございました。』

障がいのあるなしに関わらず他人のことを理解するのは直接話しをしたり、一緒に仕事をしたりしないと理解できません。そういうコミュニケーションの中から人と人との理解が生まれてくるものです。

この感想文の最初の方を見ても、生徒はやはり障がいのある方や作業所というものに何らかの偏見があったのだろうと思います。頭で理解していてもそういう偏見はなくなりません。しかし、自分の目で見て、障がいのある方と直接話しをしたり作業をしてみて、その偏見がなくなり、楽しく過ごせたのだろうと思います。とても大切な勉強をして帰ってきたのだと思います。この経験が将来に生きてくれることを望みます。体験を受け入れていただいた「やぐも作業所」の方々、ありがとうございました。

205 正門のタイルが新しくなりました 2009年02月09日(月)

正門は学校の顔といってもいい所で、本校の正門にも掲示板があって学校の情報をわかりやすく伝えています。いまは、推薦入試などで合格した生徒の数などを掲示していますが、定期的に写真や内容を入れ替えています。先日の山本先生の漢字講座の前には、その案内も掲示していました。それをみて、聴講に来られた方もあるようです。合格者数を掲示すると立ち止まって熱心に見ていかれる方や、メモを取っておられる方もあって正門前の掲示板はかなり広報に役立っているようです。

正門は学校の顔といってもいい所で、本校の正門にも掲示板があって学校の情報をわかりやすく伝えています。いまは、推薦入試などで合格した生徒の数などを掲示していますが、定期的に写真や内容を入れ替えています。先日の山本先生の漢字講座の前には、その案内も掲示していました。それをみて、聴講に来られた方もあるようです。合格者数を掲示すると立ち止まって熱心に見ていかれる方や、メモを取っておられる方もあって正門前の掲示板はかなり広報に役立っているようです。その正門の下のコンクリート製のタイルがたくさんの人の通行で割れたり、浮いてきたりしていてかなりみっともなくなっていました。徒歩で通行する分にはあまり負担はかからないと思うのですが、業者の車や行事の際の大型バスなども通行し、長い間にひび割れができていたようです。一度ひび割れができたりずれたりすると、そこからストレスがかかって周囲のタイルにも波及し、合計で20枚近くのタイルが割れたり浮いたりしていて、朝正門に立っていると躓く生徒もあって、やや危険な状態でした。

昨日と一昨日の2日間でそのタイルの補修工事が行われました。今日の朝来て見ると、割れたり浮いたりしていたタイルが全部貼りかえられてきれいに補習されていました。これで学校の顔もきれいになりました。躓く生徒もなくなって安心です。しかし、施工した業者の方によると、このような通行量の多いところのタイルというのは新しく替えても5年ほどしかもたないそうです。5年ほどしたらまたひび割れやずれが出てくるそうです。

建設されてから30年近くになる校舎ですから、他にも傷んでいるところもあります。人間の30歳はまだ若いですが、建物の30年というのは風雨にさらされていますから、かなり傷みがくるようです。事故が起こらないように気をつけて補習をしていかなければいけません。

生徒がみな快適にすごせる環境を維持することは大事なことですが、まず施設の破損による事故が起きないように注意しなければいけません。コンクリートがはがれ落ち、その破片が人を直撃すると命に関わりかねない大事故になる場合もあります。寒いのが嫌いなので、学校内を歩いて見るのをこのところ少しサボっていますが、毎日学校内を歩いてよく注意して見なければいけないなと、新しい正門のタイルを見て感じました。

204 社会科研究会の巡検のまとめをしています 2009年02月08日(日)

大阪府の社会科の教員でつくる研究団体の社会科研究会という会があって、その中の地理部会でこれまで実施してきた地域巡検の資料をまとめてるのを手伝っています。大阪府下を中心に近畿地方のあちこちに出かけてきて、今も続いています。今年の3月はちょっと近畿地方を飛び出して、愛知県の半田市やセントレア(中部国際空港)方面に出かけることになっています。

大阪府の社会科の教員でつくる研究団体の社会科研究会という会があって、その中の地理部会でこれまで実施してきた地域巡検の資料をまとめてるのを手伝っています。大阪府下を中心に近畿地方のあちこちに出かけてきて、今も続いています。今年の3月はちょっと近畿地方を飛び出して、愛知県の半田市やセントレア(中部国際空港)方面に出かけることになっています。ふだん生活して、何の変哲もないように見えるところでもよく知る人について歩いてみると、様々のことがわかってきます。私自身も大阪市内や八尾市内、堺市内などは何度も案内したのですが、これまでの資料をまとめてみると、こんな所にこんなに見るものがあるのかということがわかります。歩いてみると、観光地図や観光案内に載っていないところでも大変興味深いところがたくさんあるものなのです。芦間高校に近いところでも、京阪萱島駅周辺の見学などは、地元をよく知る人に案内してもらわないと気づかずに行きすぎてしまうようなところです。たとえば、萱島駅北側の神田(かみだ)の集落は輪中になっています。輪中というと愛知県や岐阜県の長良川や揖斐川下流の地域のものが有名ですが、寝屋川や門真にもたくさん残っていて、神田もその一つです。愛知県などでは洪水の被害から家を守るために、家の下に石垣を組んだ蔵がしばしば見られて「水屋」と呼びますが、大阪にも同じような構造の家があって「段倉」と呼ばれて、まだあちこちに残っています。また、萱島のとなりの大和田駅の北側には日本最古の人工堤防といわれる「茨田堤(まんだつつみ)」の跡が残っており、堤を守る堤根神社も祀られています。同じような堤のあとは守口の芦間高校近くにもあって、京阪守口市駅の北側に豊臣秀吉が築かせた「文禄堤」の跡が残っています。堤のあとには現在でも古い民家が建ち並んでむかしの守口の様子を今に伝えています。

大阪各地を歩いてきた社会科研究会の巡検ですが、大阪は古代からの町なので、歴史の教科書に登場する場所も多く、歴史や地理の授業にこれまでも非常に役に立ってきました。これからも続けていきたいと思っています。なお、写真は門真市一番にある段倉の写真です。夏は家の周囲の水路が蓮根畑になります。

203 「達人に聞く」という授業がありました 2009年02月06日(金)

昨日は午後から1年生の産業社会と人間の時間の一つとして「達人に聞く」と題して、合計9名の先生に来ていただいて、プロの仕事について話しをしてもらいました。一昨日も書いたように、旅行業、雑誌の編集、児童養護施設、弁護士、エステティシャン、看護師、パティシエ、メーカの製品企画開発、イラストレーターの合計9名の方が約1時間にわたって自分の仕事について話していただきました。お忙しい中大変ありがとうございました。

昨日は午後から1年生の産業社会と人間の時間の一つとして「達人に聞く」と題して、合計9名の先生に来ていただいて、プロの仕事について話しをしてもらいました。一昨日も書いたように、旅行業、雑誌の編集、児童養護施設、弁護士、エステティシャン、看護師、パティシエ、メーカの製品企画開発、イラストレーターの合計9名の方が約1時間にわたって自分の仕事について話していただきました。お忙しい中大変ありがとうございました。あとでそれぞれの方にご挨拶をさせていただきましたが、生徒はどの講座も静かに聴いていたようで、メモを取っている生徒もあったようです。「私の高校の時にもこんな授業があったらよかったのに」と感想を述べていただいた方もあって、それぞれの授業がインパクトがあったようです。授業を聞いているのとはまた違って、何か新しいものを受け取るという意味で、このような企画は役に立つのだろうと思います。生徒はまだ1年生ですから、これからどのように成長していくのかはわかりませんが、年末から1月にやったジョブクエストや今日の講義を聴きながら、自分の将来のことを考え、何か将来の目標を見つけ出してくれればいいなと思います。

目標を見つけるとその目標に向かって進もうとするモチベーションが上がります。中高生にとって一番簡単な目標設定は「○○高校や○○大学に合格する」という目標ですが、合格=達成という形になりやすい目標なので気をつける必要があると思います。合格するということは一応目標の達成ではあるのですが、合格したあと、次に何を目標にするかということを必ず考えておく必要があります。そうでないと、進学してからのモチベーションが上がらず、何のために進学したのかの意味を見失います。そういう人が、わりといるのです。

次の目標を定めるためにも、今日のような様々な職業のプロの方々からお話を聞くことが役に立つと思います。進学よりもっと先の、自分の人生の設計図をしっかり描いていくために役に立つ企画だろうと思います。時間をかけて、人生の設計図を描いてほしいものです。その中間目標の一つとして「○○大学合格」という目標があるのです。

202 3年生が登校しなくなって・・・・・ 2009年02月04日(水)

3年生の学年末考査が終わって、3年生の本校でのほとんどの過程が終了し、大きな行事は3月6日の卒業式を残すのみとなりました。昨日ホームルームや卒業式の歌の練習などで登校しましたが、次は3月はじめまで全員で登校する日はありません。もちろん、追認指導など個別の登校はあります。

3年生の学年末考査が終わって、3年生の本校でのほとんどの過程が終了し、大きな行事は3月6日の卒業式を残すのみとなりました。昨日ホームルームや卒業式の歌の練習などで登校しましたが、次は3月はじめまで全員で登校する日はありません。もちろん、追認指導など個別の登校はあります。3年生が来なくなったので、生徒の登校数は3分の2になりました。朝、正門にいても通用門にいても登校してくる生徒が急に少なくなったような気がします。8時25分の予鈴の少し前から本鈴後まで門にいますが、かなり減ったような気がするのは、3年生の存在感が大きかったのか、3年生が予鈴ぎりぎりに飛び込む生徒が多かったためかどちらかでしょう。しかし、あと2ヶ月ほどすれば元気のいい新入生が入ってきてまた学校は賑やかさを取り戻します。

1,2年生はまだ学年末考査まで時間があるので、部活動もがんばっています。授業もあと1ヶ月足らずとなりましたが、学年末考査に向けて最後の追い込みに入っています。

明日の1年生は「達人に聞く」と題して、本の編集、児童養護施設、メーカーの商品開発、弁護士、エステティシャン、パティシエ、旅行業、看護師、イラストレーターの9つの職業のプロフェッショナルをお招きして話をしていただくことになっています。2年生は後期からの総合学習で書いてきた論文の〆切が過ぎ、来週に口頭試問があります。明日は進路講演会で、全国各地で講演し、おもしろくて感動する話で有名な的場亮氏をお招きして話をしてもらう予定にしています。

201 本を読んで腑に落ちました 2009年02月03日(火)

本を読んでいて、ある文章に行き当たって、「そうか!」と腑に落ちることはないでしょうか。私は今「悼詞」:鶴見俊輔(編集グループSURE 2008)を読んでいます。鶴見俊輔さんが、これまでの人生で出会った人で、すでに亡くなった人(123人)について書いた文章を集めたものです。弔辞もあります。私の高校時代の恩師である松原真理子先生についての記述もあります。その中で、武谷三男という理論物理学者についてふれた文章があります。武谷三男という人は学問を「人権としての学問と」「特権としての学問」に二分した、と書いてあります。これを読んで「そうか!」と感じました。

本を読んでいて、ある文章に行き当たって、「そうか!」と腑に落ちることはないでしょうか。私は今「悼詞」:鶴見俊輔(編集グループSURE 2008)を読んでいます。鶴見俊輔さんが、これまでの人生で出会った人で、すでに亡くなった人(123人)について書いた文章を集めたものです。弔辞もあります。私の高校時代の恩師である松原真理子先生についての記述もあります。その中で、武谷三男という理論物理学者についてふれた文章があります。武谷三男という人は学問を「人権としての学問と」「特権としての学問」に二分した、と書いてあります。これを読んで「そうか!」と感じました。特権としての学問とは自分の昇進や出世という打算と欲望のためにする学問だと思います。有名大学へ入りたいと思ってする受験勉強も特権としての学問に分類できるでしょう。一方人権としての学問とは「人は生きていく上で学ぶことは必要であり、人間としての必要のためにする学問」と定義されます。私の独断で付け加えるなら、特権としての学問は点数などで他人と比較することができ、学力として測定することができます。ところが、人権としての学問は測定することができません。他人と比較することもできません。どちらが大事かということは言えません。しかし、一生懸命受験勉強をして、有名大学に入って、あとは何もしないで適当に卒業するのでは、学歴が得られるだけで人権としての学問をしたことにはなりません。高校で、受験に必要な科目だけを選択して、必要でない科目には見向きもしないという人も同様です。

ゆとり教育以来、学力が低下したとか、学力調査の平均点が低いとか、日本の学力は世界水準の中で低下しているとかいう議論で、常に「測定できる学力」が中心に据えられて議論されてきました。つまりここで議論の俎上にのぼる「学び」はすべて「特権としての学問」にすぎないのです。それに何か違和感を抱き続けていたのですが、こういう分類があることを知って「そうか!」と感じたわけです。数値で測れない「学び」についての議論が抜けています。そんなことは言われなくてもわかっているという人もあるでしょうが、ことばで学問をはっきり二分されたことでストンと腑に落ちたわけです。

はっとして「そうか!」と思うことがあったので、この「悼詞」を読んだことは正解です。全部の内容を理解できなくても、何か得るものがあった読書は気持ちのいいものです。

200 土曜日に漢字講座と1年生保護者集会がありました 2009年02月02日(月)

土曜日に1年生の保護者集会がありました。担任から各クラスの状況報告があって、どのクラスも楽しく過しているようです。クラスによってはやややかましいクラスもあったり、逆におとなしすぎるクラスもあったりと、クラスの個性は違っていますが、概ねどの生徒も芦間高校を楽しんでいるようです。

土曜日に1年生の保護者集会がありました。担任から各クラスの状況報告があって、どのクラスも楽しく過しているようです。クラスによってはやややかましいクラスもあったり、逆におとなしすぎるクラスもあったりと、クラスの個性は違っていますが、概ねどの生徒も芦間高校を楽しんでいるようです。続いて来年の修学旅行の下見報告がありました。パワーポイントやビデオを使っての説明でした。来年は12月に沖縄の宮古島へ行きますが、現地でのアクティビティや内容の細かいところはこれから詰めていくことになります。私も宮古島へ行ったことがありますが、水のきれいさは抜群で、アクアラングをつけて潜水をしているところを上から見ていましたが、少し深くもぐっていても上から見えるという水のきれいさです。わざわざアクアラングをつけなくても、シュノーケリングだけでも珊瑚礁や魚を見ることができます。宮古本島も水はきれいですが、フェリーで20分ほどの伊良部島へわたるともっと水がきれいで、渡口の浜や佐和田の浜など非常にきれいな海が広がっていました。ただ沖縄修学旅行は「晴れ」が大きな条件で、天気がよければ最高の旅行になると思います。

最後に学年主任から、進学に向けてのこれからのお話がありました。進学のための勉強は1年生のうちから始めると志望校に90%以上は合格できるが、3年生になってから始めても合格率は30%台に落ちる、特に1年生の春休みから自分で目標を見つけて、これまでの定期テストや模擬テストの振り返りをしっかりやってほしいという話でした。また、授業の前に予習を怠りなくすることで、授業の内容をより深めることができるので、必ず予習をしてほしいという話もありました。

入試のためだけでなく、これからの自分のためにも必ず一日に一回は机の前に座る習慣をつけてほしいと思います。たいていの人は大人になってから、「もっとあの時に勉強しておけばよかった」と後悔します。後になって後悔しないように、今のうちから家庭での学習習慣をつけておいてほしいと思います。

お忙しい中たくさんの保護者の方にお集まりいただき、ありがとうございました。

また、土曜日の午前中には2回目の漢字講座を開講しました。本校の山本先生による講義で、私は残念ながら今回は聴講できませんでしたが、第1回と同じく20人ほどの方が聴講に来られました。来年度も開催しますので、またご紹介します。私も何か講座を開講できないかと考えています。